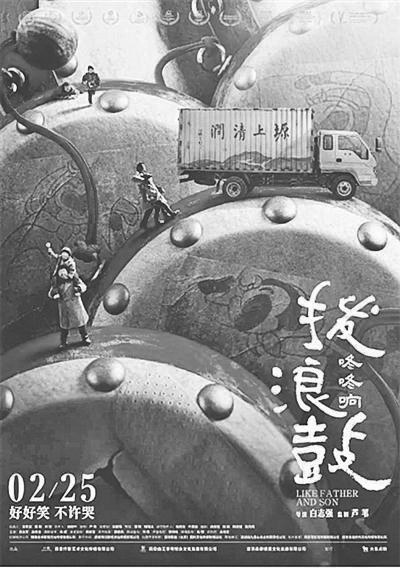

拨浪鼓的再响

文章字数:2,061

艺术之精髓,源于生活,在于真实,艺术生活永远是艺术创作的根本。作为一种视觉化、媒介化的艺术工具,电影以其真实、直接的特性,承载着反映生活、触动人心的使命。

白志强执导的电影《拨浪鼓咚咚响》有很高的完成度,其价值不仅体现在故事层面,更埋藏在从货车司机和留守儿童的生活画卷中缓缓铺开广大劳动人民的现实社会生活。从柳青到路遥,作家们都在用生命书写陕北这片黄土地。习近平总书记在二十大报告中提出要“坚持以人民为中心的创作导向”,而影片《拨浪鼓咚咚响》恰恰为“以人民为中心的创作导向”刻画了一种全新的注脚。导演白志强立足个体生命经验维度,以一种纪录片式的手法,透过电影《拨浪鼓咚咚响》,用陕北方言土语和文化记忆对西北这片广袤土地进行了露骨的描摹。他尝试以核心家庭“父子(like father and son)”的方式去触碰和呈现货车司机苟仁与留守儿童毛豆寻亲之旅中的特殊情感纠葛,在催泪的父子情之外,影片隐射当下社会现实,透露出更隐秘的悲情陕北,表现出个体与个人、国家之间关系的割裂与错位。

在影片《拨浪鼓咚咚响》中,国家大事与个体命运并非和谐共舞,而是呈现出鲜明的错位关系,导演并未试图放大收音机里的“蓬勃发展”,或回应现代性的问题。当收音机里传来2008年北京奥运会开幕式的盛况,播报着“一个蓬勃发展、友好和谐的中国”时,镜头却转向祖国西北大地上的小人物苟仁,他因丧子之痛而心怀复仇之念,正走在犯罪的边缘。这种大城市与国际赛事的繁荣昌盛,与边远小地方个体的自我毁灭,形成了强烈的对比。

在陕北这片黄土地上,导演白志强用“要命的细节真实”将镜头聚焦于陕北底层人民的生活:在黄土地、窑洞、陕K车牌、浓郁方言、工地/城中村、羊蹄、冬日孩子们通红的脸蛋等浓郁的西北视觉要素下,农民工面临找不到工作、要工资难的窘境、加之小女孩沿街乞讨过活、毛厚死于桥底的悲剧等等事件,无不透露出西北黄土地上的隐秘悲情。除却农民工等社会群体的生存状态问题,电影中还刺骨地反应了留守儿童和空巢老人问题。留守儿童毛豆在接触会发光的鞋子、高档酒店结实家具、地上铺设的地毯等现代事物时的新奇与陌生,反映了社会财富的增长可能还未真正惠及到某些群体。而今距离2008年已经过去16年,城镇化发展迅速,但这片黄土地在当下依然哺育着不同的代际群体,大多是老人和儿童,没有青壮年。一如影片中毛豆奶奶临终之前的“照老相”,最后这张照片也在葬礼之后挂在了墙上。这是陕北的故事,也不只是陕北的故事。导演提出了问题,但问题只是阵痛,贫穷才是原罪,纪实的镜头语言下的陕北底层人民,好像这一切就是他们绕不出的茫茫大漠,然,问题的解决还是一个问题。

《拨浪鼓咚咚响》这部电影深刻地揭示了当下人与人关系市场化的现状,引人深思。在金钱的驱使下,人与人之间的关系变得愈发冷漠和疏离,就连看似坚固的友谊也变得脆弱不堪。导演通过影片中的多个细节,如小孩毛豆因没钱买炮仗而失去尊严、房东讨房租时的无情、过路车只提供有偿帮助的高昂费用、村长和苟仁对举目无亲的毛豆的相互推搡等,生动地展现了这种市场化现状。甚至于,起初苟仁也是因为钱才决定带上毛豆,而且也正是因为金钱,苟仁才被自己最好的朋友欺骗、儿子一点点死在自己怀里。然而,电影并没有止步于揭示问题,而是进一步提出了如何在赚钱的同时保持人与人之间的温情这一重要议题,或许向内求是一种路径。

苟仁和毛豆之间的故事,不仅仅是一个关于寻找和救赎的故事,更深刻地,是一个关于自我迷失和重新找回的故事。在旅途中,他们逐渐找到了迷失的自我,找到了生活继续下去的希望。这种希望,就像被毛豆弄坏的拨浪鼓一样,虽然经历了破损,但终得以修复。拨浪鼓的再响,象征着找到父亲、看到儿子、冲破困境继续生存的希望。

影片中,毛豆将苟仁的管制刀置换,不仅是对白明明生命的救赎、实则也是对苟仁的救赎。在毛豆爱的感染下,苟仁得以放下仇恨原谅白明明,这表征着苟仁实现了从黑暗到光明的身份置换。最终,悬挂在驾驶座上的拨浪鼓也被苟仁送给毛豆,这两个物件的相互交换,完成了这个非血缘父子相认的故事。

毛豆就像拨浪鼓上的创口贴,补好了那道裂口,使苟仁能够慢慢接受这场痛彻心扉的失去。没有人能在恨里活下去,人们最终还是靠爱来支撑自己。与其说“二人相互救赎了彼此”,不如说是这两个“苦命人”在旅途中逐渐找到了“迷失的自我”,找到了生活继续下去的希望。

影片结尾,毛豆追车,苟仁的大货车喇叭整日播放的“蔬菜瓜果米面油,日用百货全都有”的场景是整部电影情感的升华。这种情感的表达,虽然带有一些童话意味,但却足以感受到新人导演对电影的真诚和对人间温情如何与现实接轨的深刻思考。

《拨浪鼓咚咚响》带着生活的刺痛感讲述了一个笑中含泪的悲情故事,拨浪鼓在一片死寂的现实中发出了阵阵响声,拨浪鼓经被损坏—被修补—被赠送的过程,亦是这对寻父寻子“毛豆”和“苟仁”的心灵与人生被埋葬—被救赎、治愈—重新燃起生活希望的过程。它不仅仅是一部关于成长、陪伴的影片,更是能够给予大家深度思考的哲学文本,让我们更加理解电影作为一个多维度的语言媒介,如何呈现关于人、土地、现实与文化的表述。

苏琪琪 王鹏

发布日期:2024-10-25