祭灶,期盼来年好日子

文章字数:2,826

在“民以食为天”的中华文化长河里,祭灶占据了一个家庭中非常重要的位置。

其实供奉灶王爷的传统早在晋代就开始有了。最早送灶王爷上天的日子是腊月二十三和腊月二十四这两天,那时候规定的是“官三民四”,也就是说当官的家里二十三祭灶,平民百姓二十四祭灶。南宋诗人范成大的一首《祭灶词》,真实有趣的记述了当时农村岁尾祭灶习俗,秀淡俊逸,风格清新,和他的《田园杂兴》中其他各篇风格相同,迄今谈来仍使人兴味盎然:“古传腊月二十四,灶君朝天欲言事。

云车风马小留连,家有杯盘丰典祀。猪头烂熟双鱼鲜,豆沙甘松粉饵团。男儿酌献女儿避,酹酒烧钱灶君喜。婢子斗争君莫闻,猫犬触秽君莫嗔。送君醉饱登天门,杓长杓短勿复云,乞取利市归来兮。”范成大这首风土节俗诗,使我们接触到了南宋时代农村的生活内容,嗅到了真实的生活气息,而且把我们领入那种年节生活之中来共同参加体验,使我们感受到浓浓的年味扑面而来。

在古时,祭灶礼仪庄严肃穆,由家长率着一干男丁罗拜灶神,献酒焚香,将灶上贴了一年的灶神像小心焚化,默送灶神在一缕青烟中升天而去。根据俗谚“男不圆月(中秋祭月礼),女不祭灶”之说,平日操劳洗碟抹碗煮肉蒸馍围着锅台转的妇女们则与此祭祀仪式无缘。

在西安一带农村现当代的祭灶,一般是晚上把灶爷分成上下两段,上段是骑马的灶爷,下段是一匹备鞍的马。然后点燃香烛,向灶爷敬上白天烙好的葱花油饼和在集上买来的灶糖。祭灶一般要献上12个葱花油饼,闰年13个。

随着时代的变迁、社会的进步,加上关中人包容的心态,妇女们早就可以参与到活动中来了。

葱花油饼是一种塞有清油,被称作“油馅儿饦饦”的饼子。主妇烙油旋时,擀开发好的面,往面上抹清油,撒些盐和五香粉,然后卷起来剁成馒头大小的一截一截,再把横截面放在案板上,用手朝下按,使之成为饼子后放在锅或鏊子里烙熟。其色金黄,其味醇香。当然有的家庭还烙糖馅儿大饼锅盔或烧饼以祭灶爷。

关于祭灶的油葱花饼,还有一个美丽的传说呢。

传说古时候,玉帝的小女儿看上了人间一个管伙的小伙子张回。玉帝知道后十分生气,责怪女儿不该爱上凡夫俗子。他按天规要把女儿打下凡去,不准再回天宫。王母娘娘儿女情长,就出面求情,玉帝不得不答应女儿下凡和张回成亲,并封他俩为“灶君爷”和“灶君婆”。让女儿女婿每年腊月二十三回天宫一次。

“灶君爷”和“灶君婆”生活在人间底层,最知情民间疾苦,每年上天都要向玉帝诉说人间苦难,给人间要回粮食。后来玉帝听在人间的土地神禀告,说凡间人每年糟蹋粮食不计其数,非常生气,就不准灶爷灶婆从天宫带粮食给人间。

有一年,人间遭灾,年关将至,家家揭不开锅,灶爷灶婆看在眼里,记在心间,决心要把这事禀明玉帝,求他开恩。百姓得知他俩腊月二十三日这天要回天宫去,就合伙东家借油西家凑面北家寻葱南家找盐地给他俩烙油葱花饼,打发灶爷灶婆上天。灶爷灶婆对此大为感动,上天后向玉帝如实诉说人间苦难,可玉帝任他俩使出把喜鹊说下树的功夫,就是不信。想起土地神说的话,玉帝还直怪他俩说谎。灶爷灶婆对此一筹莫展,心想:回人间好办,可百姓实在苦啊,过不了年咋办呢?商量后又去求王母娘娘,不知怎的,历来不食人间烟火的王母娘娘这次却动了恻隐之心,答应了他们的请求。

腊月二十四日,灶爷在天宫砍了些竹子,灶婆帮他扎成扫帚。二十五日,灶爷泡了些豆子,灶婆把它做成豆腐。二十六日,灶爷灶婆给百姓割了肉。二十七日,又在天宫支起油锅,灶爷灶婆炸丸子。二十八日,灶爷灶婆又支起大锅小锅蒸年馍,包子蒸馍一摞摞。二十九日,又在天宫包饺子,好让百姓过年吃好的。大年三十这天,灶爷灶婆把这些东西全部装好,赶在三十半夜里才回到人间,带给众乡亲……

祭灶时用一块葱花油饼拌上谷草或者麦草祭灶马,烛尽将旧灶爷像烧化,然后先由男主人向灶爷祈祷:“灶爷灶婆上了天,多说好话行方便。今年缺吃又少穿,明年粮食得宽展(宽裕)。灶爷灶婆你莫嫌,干粮盘缠多带点……”再由女主人祈祷“灶爷灶婆穿得青,骑戏马,戴红缨,扳的银鞍踩金蹬。撒米泼面我有错,清水恶水无奈何,上去不敢给天宫爷爷说,只好说,不要瞎说,南无佛,阿弥陀佛。”

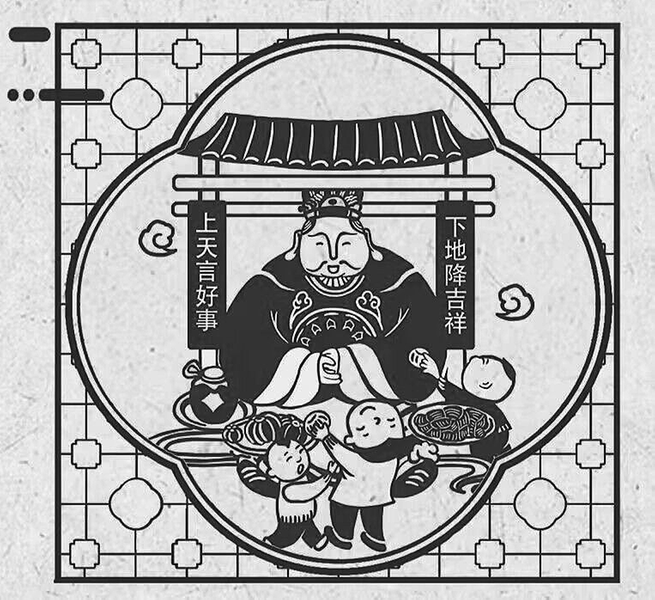

总之是求其“上天言好事,回宫降吉祥”,上到天宫搬粮;敬请灶爷不要计较孩子们的不敬言辞;祭罢,全家人分吃葱花油饼,还要给不在家的人留一些,待其回来后吃,让其享受灶爷的恩典,得到灶爷神灵的保佑。烧过三柱香后,主祭者铺开黄表在每个干粮上掐些碎块和一些灶糖包起来烧掉,再加一些草料给灶马,第二天将灰扔到房顶或崖背上,即为送灶君上天。又于除夕天黑后贴新灶爷,将旧灶爷下段的灶马烧化,请灶马去接换祭灶时上天的灶马,把灶爷和粮食驮回来。烧了旧灶爷的灰于除夕上坟时投入野外井里,忌讳乱扔踩踏,俗信认为若乱扔踩踏,就会使全家受穷。

关中历来有阔祭灶和穷祭灶之说,豪绅巨贾,于祭灶时是很讲究排场的。他们不但杀猪宰羊,供品丰盛,把蓼花糖码得像大塔一样,而且还要给老灶王爷糊升天用的车马。贫困户最少也得杀只鸡,至于那些赤贫人家可就不一样了,他们只在锅台上或墙壁的吊板上摆一碗凉水,烧三炷香,磕三个素头,把灶王码儿就地一烧,就算是祭祀完毕了。

各地都还有“张王李赵,二十四晚上祭灶”的谚语。俗信认为,张王李赵四大姓,人口很多,如果大家都在二十三晚上祭灶,灶王爷、灶王婆负担太重,消受不完大家的敬意,不消受又太过浪费,所以就让这4个大姓的人在二十四晚上祭灶,既替灶爷分忧解愁,更可让灶王爷、灶王婆更充分地享受人间的敬意。据说是在民国时期规定统一二十三过小年,大家伙一起送灶王爷上天。

祭灶的开始预示春节的到来,关中人谓之过小年。

旧时,各买卖地儿(商号)有三节结账的规矩,凡应收账款一律要结清。因此,从祭灶开始,纷纷派伙计外出讨债。还不起债的人就要跑出去躲债,直到除夕接神时才回来和家人一起过除夕,我国的民族经典歌剧《白毛女》中,佃户杨白劳躲债七天于除夕夜归来就说的是这种习俗。

灶王爷按理说就是一个小神,可是为什么上到官下到民都要供奉他,乃至不敢得罪于他到底是为什么?传说灶神不仅管着锅里的饭菜,更管辖着家庭成员的命运,灶王爷每年腊月二十三晚上也就是过小年的这天晚上,向玉皇大帝禀报人间善恶,一旦你得罪了这位大神,他就会专挑你做的错事禀告玉帝,然后玉帝会惩罚你家,除夕接财神时,再行接灶神之礼,也就是从除夕灶神返回人间。故在宋代,灶神就被称为“司命”。故在一年的最后,老百姓一定要好好答谢一下这一年来守护家宅安宁的灶神,因为家中来年的祸福,就全看这一场汇报工作了,所以民间都把灶神尊为“一家之主”,送他上天的时候都说“上天言好事下界保平安”。

灶王爷是一家之主,就应该受一家香火、保一家康泰、察一家善恶、奏一家功过。腊月二十三、二十四日,是灶王爷上天向玉皇大帝禀奏的日子,据说初举告者,大错则将减寿300天,小错也要折阳寿100天,人们既然惹他不起,又躲不过,于是每年腊月祭灶时,要给灶王爷供上猪头肉、鱼、豆沙糖,又敬酒又烧钱,用这些食物糊住灶王爷的嘴巴,他也就不便说这一家的坏话。

发布日期:2024-02-02