《树上有个好地方》:爱是教育永恒的底色

文章字数:1,642

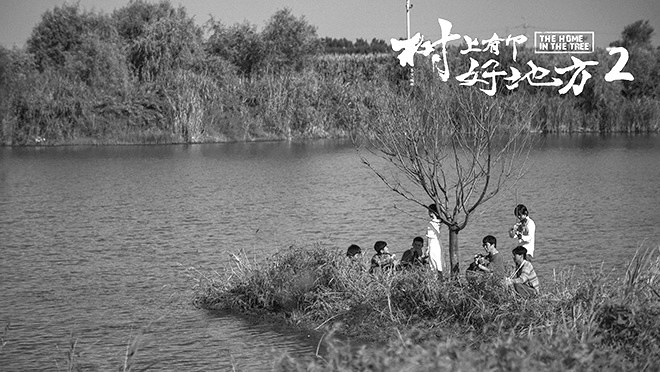

导演张忠华执导的国产小成本影片《树上有个好地方》,继承了其以往儿童电影朴实、原生态的视听语言风格,由陕西农村教师与小学生等非职业演员以陕西方言演出,以上世纪90年代陕西农村小学校园生活、师生关系为主题,呈现出真实、原生态、不做作的表演效果和浑然质朴的现实主义美学风格,不仅引发了一波观影热潮,在国内外一系列电影节展中也取得不俗成绩,获第32届中国电影金鸡奖最佳儿童片提名奖、第24届德国施林格尔国际儿童电影节“杰出演员奖”、第十九届华表奖优秀少儿题材影片奖等。

电影展现了上世纪九十年代陕西关中一个普通乡村小学校园的故事,浓厚的怀旧风和熟悉的校园生活能够迅速获得观众的共情。主人公巴王超过,一个在老师、同学眼中淘气顽劣成绩差的后进生,在应试教育唯成绩论优劣的情况下,自然成为老师批评、揶揄,同学嬉闹的对象,父母期冀甚高却简单粗疏的教育和老师的批评使他愈发叛逆和不被理解,只能在远离众人的一棵大树上寻找到了自己身心放松与安顿之地。直到一位临时代课的女大学生粉提老师的出现,她和风细雨式的教育方式以及无微不至的关怀,给予了他尊重与温暖,促成他自我改变的契机。俄国思想家、教育家赫尔岑曾说:“教育的才能,就是善于耐心地爱,全心全意地、持之以恒地、忠诚不渝地爱,这是比其他一切更为罕见的才能。关怀备至的母爱,说理充分的辩证法,都不足以完全代替它。”教育的力量是爱,而爱的前提是尊重,尊重的首要方式是平等对待他人。一个学生在学习生涯中能够遇到一位足以影响一生的好老师是何其幸运。影片中,粉提老师作为爱的化身,成为巴王超过成长过程中的灯塔,指引着他前行,也激发了他对美好异性的向往懵懂之情。当粉提老师男友到来后,被冷落的巴王超过以割断秋千绳子的恶作剧方式试图报复,却不料导致粉提老师受伤并离开了学校,从此远离了他的生活。影片也是巴王超过这位懵懂少年成长的心灵史。

在国家普遍强调素质教育,重视学生全面发展的当下,影片也揭示和反思了上世纪90年代农村教师普遍水平不高。影片中的乡村教师缺乏像粉提这样的大学生,也没有对改造乡村生活发挥更多有益作用;学校教学环境及设备简陋,美育缺乏导致学生精神生活的单调,以及应试教育片面追求学生成绩、体罚等造成对儿童天性一定程度的扼杀等教育弊端,深刻揭示应试教育向素质教育转变的必然意义,以及科教兴国、师德师风及基础教育的重要性与紧迫性。

教育家陶行知曾说:乡村教师是改造乡村生活的灵魂。作为偏僻乡村小学,优秀师资力量缺乏,教育思想滞后僵化,也没有起到改造乡村文化思想生活的重要职责。巴王超过的父母均是没有接受高等教育的普通农民,望子成龙却对孩子教育缺乏有效方法,这也显示了家庭教育以及树立终身学习的重要性,以及教育在阻断代际贫困、实现共同富裕中的重要作用。教育是解决贫困的治本之策,影片也在呼吁社会各界瞄准最薄弱领域和最贫困群体,实现“人人有学上、个个有技能、家家有希望、县县有帮扶”。

“大树”意象的出现并被作为片名,赋予了影片一种诗意与哲理意味。“树”是自然的象征,树扎根土地汲取养分,在阳光与雨水滋润下朝向天空生长;树上的每片叶子不同,却沐浴着共同的阳光,呼吸同样的空气,从脚下泥土的深处汲取同样的生命力。“树”是对存在者共属一体、各相独立又要平等发展的揭示,也是对永恒的向往与追求。影片中对美好自然风光的展现,既有着“人诗意地栖居”的生态保护意味,也隐含了巴王超过作为孩子,需要父母、师长的庇护与关怀;而他内在的转变,既有着“浪子回头”的象征意义,也是个体艰难成长的现实写照。同时,给每位教育工作者带来严肃的思考与启迪,即如何在儿童成长过程中起到良师益友的责任与使命。

总之,这是一部质朴感人的中国西部风格的儿童影片,相信每一位观影者都能深刻感受到一位好老师在孩子成长成才中的重要性,也能理解爱在人与人相处的融合作用,这是一个教育故事,实则是关乎爱的故事,教育是传承文化的手段之一,通过教育传递爱,通过爱实施教育,在爱的教育中,未来一代就像被阳光雨露滋养的树一般,茁壮成长。

发布日期:2023-12-22