黄土地景观与底层温情的真实呈现

文章字数:2,374

近几年,以“脱贫攻坚”为主题的电影走进观众视野并在电影市场不断深耕,这类电影以新时代中国扶贫攻坚工作的开展为背景,坚持以人民为导向的叙事立场和现实主义的创作原则,在创作实践中积极响应了党和国家的号召,以朴素写实的镜头语言表现出电影艺术工作者对时代、社会和个人等复杂命题的有力回应,展现出深刻的人文关怀精神,电影《无翅飞翔》是其中的一部力作。

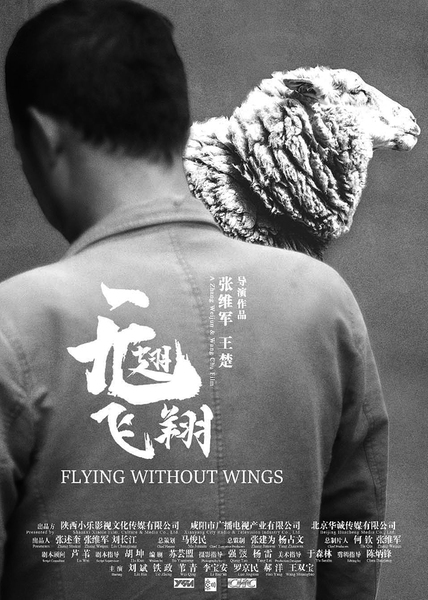

影片是青年导演张维军的处女作,在第三届香港国际青年电影节上斩获新锐导演奖和最佳编剧奖,也是陕西省重大文化精品扶持项目。这部电影取材于渭北高原脱贫攻坚大潮中的真人真事,主人翁原型是荣获“2019年全国脱贫攻坚奋进奖”的陕西省咸阳市淳化县残疾贫困户刘斌。影片叙事主体聚焦在主人公刘文武脱贫的故事上,刘文武失去双臂经历了自尊失落和痛苦挣扎后,在父母乡党和驻村干部的关怀帮助下成立养羊合作社,后借助本地特色产品和互联网平台成立“博涛养殖合作社电商服务中心”,发展特色种植业、果业和畜牧业,带领乡邻积极脱贫,走向共同富裕。该影片历经四年打磨剧本,以真人真事为素材,通过实地场景拍摄和细节还原,细微刻画出乡村基层人民的亲情和传统社会的朴素人情,以及扶贫干部的赤子之心。

为了直观反映出新时期扶贫干部所面临的现实困境,影片不断调整叙事视角,兼具自我感受叙事和他者叙事,但从整体的角度存在着另外一种非人的、客观的叙事角度——黄土地,一方面它时时刻刻和人物境遇相关,另一方面又是以真实冷静的视角记录人物的生存状态和情感转向。首先,这部电影将镜头对准带有地域特色的陕北高原上,人物行动和对话都发生在这一空间内,以大片黄土地为基底的镜头语言构成了电影最直观的视觉冲击效果。在影片一开始通过高空俯拍大远景镜头,向观众展现出沟壑纵深、地势崎岖这一黄土高原特有的地貌,在高亢嘹亮的陕北民歌背景音乐中,主人公的成长故事缓缓展开,刘文武带着嗷嗷待哺的孩子狼狈地行走在这片土地上,想要叼出馍喂孩子却心有余而力不足,最后匍匐在地上满脸都沾染上厚重的土灰。归家后,主人公因为失去双臂,像动物一样舔食食物,甚至还要连累年事已高的父母,个人生活问题未能得到妥善解决,加之男性自尊受到挫败,他呐喊咆哮着躲进废窑洞,黄土构筑而成的建筑空间无声接纳了他,见证了他从自卑到被驻村扶贫第一书记王琪感化走出去迎接新挑战的过程。

其次,在影片中,黄土地上自然和村落景观的呈现和方言俚语、面容美学、场景设置的光影变幻等构成了此地独有的空间文化隐喻。由于是根据真实事件改编,影片中的人物都是通过方言交流,不仅深入贴合人物形象,以人物之口讲诉自我的深沉无奈和自我觉醒,将观众引入各自的立场从而产生移情作用,而且接地气的俚语也容易将观众沉浸式带入故事,建构与观众的情感链接。导演还通过镜头传达面容视觉美学,饱经风霜的脸庞搬进大银幕,黝黑的皮肤质感和充满沟壑的面容线条与背后黑沉沉的窑洞、满目的黄沙交织在一起。在前期镜头一一扫过父母村民的忧愁面庞,低垂的头颅无声诉说着物质和精神的双重困境,到后期大家伙一起创办养殖合作社时的兴奋、期待神情与故事发展情节形成了完美的呼应。

此外,影片还通过巧妙的场景设置光影变幻隐喻人物的精神状态和人物关系。影片开始刘文武归家后父子之间无言的隔阂;父亲总是在昏暗的窑洞中注视儿子;刘文武受到自尊心打击后躲进废窑,书记拿着记录本蹲守在外面;发生羊瘟后两人在公路对面面对车流无声的对峙;影片前期主人公所处环境是阴暗逼仄的,周围的光影也是暗淡的,直到他走出窑洞去自主脱贫,人物就被放置在更为广阔的自然环境中,象征着人物关系从不理解到合作的过程,这种场景和光影的置换也契合了人物心境成长之路。

扶贫题材的影片作为一种特殊类型的电影,肩负着重要的社会责任。它的主要目标是通过电影艺术形式,传递扶贫理念、唤起社会关注,并推动社会参与和行动,以帮助改善贫困地区的生活状况。而实现这一目标的途径需要通过屏幕带动观众的共情体验,产生情感共鸣,从而建构起与观众的情感连接,在影片中就要基于观众的审美期待将主旋律价值观寓于人物行动之中,通过有血有肉的人物和真实自然的情感表达搭建。

在电影《无翅飞翔》中,导演深入挖掘了乡村传统文化中的温情,这种情感不同于现代都市中快节奏、带有批判性的色彩表达,而是立足于对生命和爱的理解的传统气质,是对底层人民全面的人文观照。影片中最抓人泪点的是亲情关系,哑娘看到刘文武断臂后嘶哑的哭叫,对主人公无微不至的照顾,在月夜下寻找小麦秸秆制作吸管、制作传统美食亲手喂儿子,步履蹒跚爬到废窑送饭等等。母亲的爱在这些无声的行动中无意识流露出来,无不令人动容。在主人公颓废之时,父亲这位关中老农民虽然急言令色:“现在想不通,这辈子都想不通了!”然而,父爱体现在一遍遍试验解手木桩,大力支持儿子的脱贫事业中。还有主人公对儿子的亲情,在他创业第一次遭遇失败时,心灰意冷跑去悬崖边,正是对儿子的挂念才使得刘文武重新振作起来,赋予其解决困难的勇气。

值得注意的是,影片还观照了乡村扶贫事业中充满复杂、矛盾的人性。其一是好吃懒做、坐享其成的村民德才;其二是扶贫书记王琪借住家的嫂子,想利用人情为自己谋利从而得到更多的政策补助;其三是影片对正面人物的塑造拒绝了英雄化叙事,在刻画驻村扶贫书记王琪这一形象时,虽然有吃泡面、有家不能回的老套故事情节,但在他做扶贫思想工作遇到困难时,在大雨中与刘文武的辩争直触其隐秘的情感,坦言“我不是神”,呈现出普通人重压之下的艰难支撑。影片以纪实性手段细腻再现了现实的乡村生活,展现了人们的思想变化,深度挖掘了复杂的人性。

影片结尾落脚于扶贫攻坚事业不仅是经济扶持,还是精神文化上的改变,它改变了人们的文化气质,教育人们自觉自立意识,树立人的崇高理想,为人们提供道德启示和精神支持,这也正是该扶贫题材电影在主流市场和立足于现实语境的一次生动实践。

发布日期:2023-12-15