守柳青之正 创传记电影之新

文章字数:2,338

初升的红日、神禾塬上的老树和父女二人的对话构成了电影《柳青》前后呼应的开头和结尾。当“人这一辈子,不经过千锤百炼,就是一块废铜烂铁。”和“襟怀纳百川,志越万仞山,目极千年事,心地一平原。”的名言跃然于画面中时,柳青一生坚守的作家要进“三个学校”(生活的学校、政治的学校、艺术的学校)的知识构型,深入生活、扎根皇甫村十四年、自觉介入乡村现实的革命性探索都和影版《柳青》导演田波历时六年的艺术跋涉巧妙、完美的融合在了一起。“用柳青的方法拍《柳青》”,既守住了当代作家柳青“自觉践行《讲话》精神,以‘创业’之姿融入社会主义文艺生产实践”的创作之正,又以作家自我形象建构的三重路径和冲破层层迷雾、重思历史经验的勇气回应了当代文化场域中的“柳青难题”。

小说《创业史》写作、发表、出版的过程就是柳青这一代作家自觉践行1942年毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》精神,深入生活、扎根人民,在革命实践中创作“无愧于时代、无愧于历史、无愧于人民”的“人民文艺”精神蜕变过程。作为新中国党的高级领导干部,优渥的生活条件和工作环境让在托尔斯泰、鲁迅精神的指引下初到神禾塬的柳青意气风发,神采飞扬。从西装背带裤到四个兜的干部中山装,他的每一次亮相都与乡土中国的现实图景不太相衬。当“不情愿”的泥腿子们在开会时用身份区隔的眼光打量着这个外来者时,社会主义农村合作化道路的推行同样也是阻力重重,而《创业史》的写作之路更是步履维艰,难以让自己满意。

当所有手稿付之一炬,从临时办公住所举家搬至破庙,以粗布长衫、老农帽、铁手杖的新貌重新“亮相”时,“换装”的柳青哪还是个高级干部。作家柳青完成了属于自己的第一次彻底革命,其效果也在轰轰烈烈的社会主义农村合作化运动中得到了实实在在的回应,而作家本人也以如此自觉的实践融入到了中国农村社会主义革命的洪流中。从记录者到参与者的自我蜕变,让柳青在火热的乡村变革中多了一份沉甸甸的责任,更让《创业史》的写作成为反观作家政治观、世界观、文学观逐步走向成熟的意义标本。面对不同农民在社会主义农村合作化运动实践上的疑虑与困惑,面对建国以来历次政治运动中文学信仰与政治革命孰轻孰重的质问,面对革命风向中他人的恶意中伤和所遭受的不公平待遇时,他总能从宏观大局和微观现实的双重语境中给出举重若轻又发人省思的精辟回答。《创业史》的写作、社会主义农村合作化运动乃至中国共产党所领导的新中国各项事业都如“创业”一般,是我们一直在探索的“一条适合自己的道路”,成功也好、波折也罢。当“文革”的阴霾散尽,文学的春天再来时,王维玲带着新出版的史诗力作《创业史》第二部(上)交到柳青手上时,影像中刘可风对“如实记录合作化”的善意打断既是对“柳青难题”的抛出,也是对“柳青难题”的解答。柳青,如同他那一代的作家一样,不可避免带着时代的烙印和思想上的局限,但影版《柳青》却在影像背后回应了当下人们对柳青及其文学实践的尖锐批评,对新中国社会主义农村合作化道路的质疑,如张颐武所言,成了“为中国道路树传立碑”的佳作,肯定了“探索”本身的繁复与曲折。

影版《柳青》难能可贵的一点,还在于对当代作家传记电影的全方位突破上。在当代中国主流电影的发展史上,人物传记片始终占有一席之地。20世纪90年代以来,领袖人物传记片《周恩来》的高度至今无人超越,英模人物传记片《焦裕禄》依旧被人津津乐道。新世纪以来,著名的作家传记电影《鲁迅》则用散点透视的方法,呈现出了鲁迅生命岁月中的最后三年时光,虚实相间,以梦幻、诗化的手法再现了“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”的鲁迅精神。

影版《柳青》中“上级与柳青”“王家斌们与柳青”“马葳与柳青”的三条线索分别从政治、实践、生活三个角度重塑了立体的柳青、多面的柳青和在“1952、1955、1958、1964、1970”五个年代标识中始终如一的柳青。而其对作家传记影片的掘进,最为重要的是在当代中国历史的行进、作家创作的心路历程、当代作家的精神塑形以及新时代中国文学的新要求、新境界中找到了互为映衬的联结,而这种关联饱含着一位作家对文学事业的虔诚,对社会主义“人民文艺”事业的坚守。影版《柳青》是对“深入生活、扎根人民,为时代、人民放歌”的、柳青式的“愚人”精神的礼赞。

其次,在于影片主创人员守正创新的“匠人”精神为当下的中国电影制作树立了新的标杆。正如电影结尾处神禾塬上眺望的柳青一样,面对那田间地头走过的“一人一牛车”,他饱含泪水的言道:“我看见他们就亲。”导演田波历时六载辛勤的艺术跋涉和二十次以上的剧本打磨,影版《柳青》方才得以在大银幕上与观众见面,柳青所秉承的“文学是愚人的事业”和田波的“匠人”精神在跨越时空的当下再次相遇,便是对柳青精神和陕西文学传统最好的诠释。当然,影版《柳青》的价值意义不止于此,当它最终超越了一个作家心路历程和精神世界的探微而上升至对社会主义中国所走过的荆棘道路充满理性精神的思考时,《柳青》便成了反观当代中国“创业”的又一影像标本,独具价值。

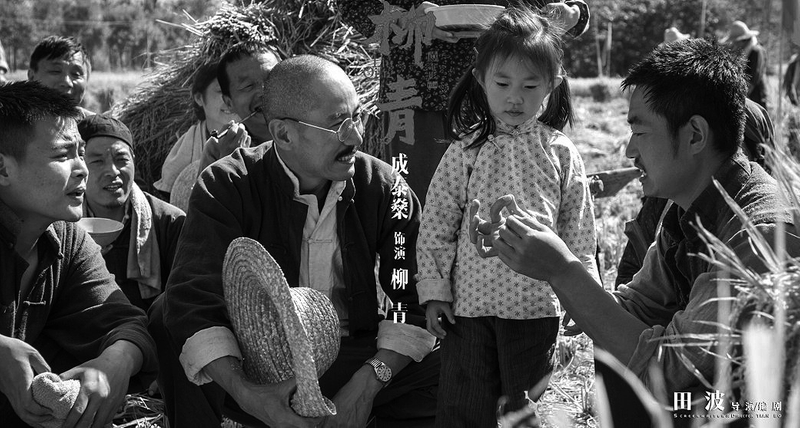

影版《柳青》的“匠人精神”还突出的表现在影片非职业演员与职业演员相得益彰的表演配合上和影片空间视觉的诗性处理上。主演成泰燊与非职业农民演员之间的“道地表演”,朴实自然,生动真切,艺术的真实与生活的真实“无缝对接”令影版《柳青》一扫当下影视剧创作中农民形象严重滞后、脱离实际、假大空的病症。而在空间视觉的诗性表达上,散落在广袤田野和农家地头的石像生,是对中华文明发源地厚重历史的诗化阐释;远山如黛、近水含烟的终南盛景,遒劲有力的沧桑古槐以及饶有生趣的农事活动,则充满着对乡土中国含情脉脉的诗意怀念。

影版《柳青》在新时代“深入生活、扎根人民”的艺术正道上,谱就了陕西文艺新的辉煌,恭列第十六届精神文明建设“五个一工程”获奖名单之中,当属实至名归。

发布日期:2023-10-27