发布日期:

文明礼仪之花绽放镇安

文明,是一座城市的内在气质,赋予城市发展生生不息的蓬勃力量。文明城市是反映城市综合评价中的最高荣誉和最具价值的城市品牌。

2021年2月,镇安县被省委文明办确定为2021-2023年创建周期省级文明县城提名县城。两年来,镇安县坚持创建为民、为民创建的理念,以省级文明县城创建为统领,以建设生态康养文明幸福镇安为目标,以培育和践行社会主义核心价值观为主线,以“文明县城·礼仪镇安”活动为载体,以三抓(抓早、抓小、抓实)、三全(全民、全面、全域)、三树(树典型、树载体、树品牌)为创建工作总要求,在工作开展中坚持高起点谋划、高标准实施、大力度推进,创建省级文明县城工作取得了显著效果。

擂“战鼓” 吹响创建号角

开局就是决战、起步就是冲刺。

镇安县委、县政府把创建工作作为党委“一把手”工程,成立了由县委书记任第一组长的创文工作领导小组,抽调“精干”力量成立了文明县城创建办公室,召开了创建动员会、推进会、重点点位督查反馈会、培训会等会议20余次,制定完善创建督查办法、责任追究办法、网格化管理责任制等10余项工作制度,强化县级领导分包“四级网格”管理和单位负责点位机制,加大巡查督导力度,对标对表,持续加大整治整改力度,真正形成了文明城市创建上下联动、通力合作、齐抓共管的创建体制,形成了全覆盖无缝隙创建格局。

城区121个单位4000余名干部职工奋战在创建第一线,包小区、包路段、包点位,参加县城清洁、“三关爱”志愿服务等活动,全城涌动着创建文明县城的热潮。

增“颜值” 扮靓县城形象

始终坚持以文明为引领、以共建为原则、以民生为根本、以目标为导向,从人民群众关心的热点难点问题入手,实施了“文明县城·礼仪镇安”行动。

生活环境和谐宜居。近年来特别是今年以来,镇安县以满足人民群众对美好生活的向往为出发点和落脚点,坚持为民创建不停步,以“精致镇安”建设为抓手,大力实施违规广告、违法建设、多余家具“三拆”,着力建设幸福家园、口袋公园、休闲乐园“三园”,全力推进路面改造、墙面更新、门面规范“三面”,积极推动雨水入河、污水入厂、线缆入地“三入”,共拆出土地和空间9.8万平方米,新建改造城市公园、口袋公园13个,建成塑胶休闲健身步道9.8公里,塑胶面积达1400余平方米,实施棚改和老旧小区改造项目24个,平整河道6.5公里,埋设雨污分流管网3.2公里,线缆入地18公里,道路“白改黑”4.8公里,实施楼宇外墙面、外立面改造升级约35万平方米,规范门头牌匾3000块,城区主干道路重点地段亮灯率100%,背街小巷、居民小区等次干道亮灯率98%以上……

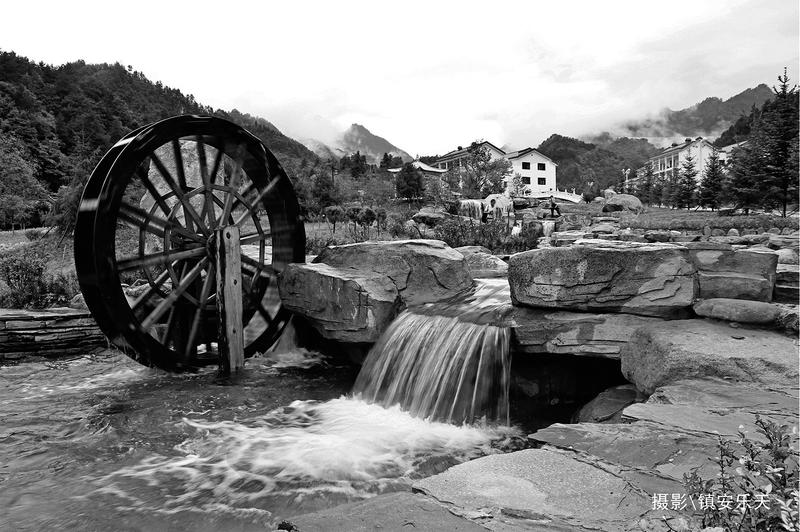

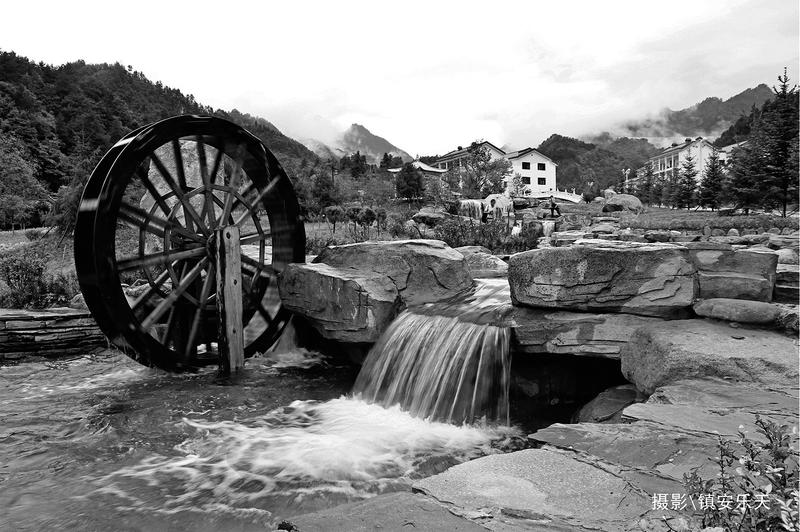

城乡基础设施日臻完善,群众生活条件不断改善,城乡一体化不断推进,城市品质不断提升,家园秀美宜居、人与自然和谐的新画卷在镇安大地舒展开来。

生态环境向好向美。大力实施秦岭山水乡村建设,深入开展“六清六治六管六建”,建设秦岭山水乡村示范村45个,打造省级乡村振兴示范镇1个,青铜关镇丰收村荣获2022年“中国美丽休闲乡村”。全力打好蓝天、碧水、净土保卫战,建设完工个汉丹江流域污染防治项目,治理水土流失38平方公里,荣获“省级森林城市”称号,旬河、乾佑河主要河流出境监测断面水质稳定达标,城区空气质量优良天数352天,连续七年位居全市前列。

山和水赋予了镇安更多的灵动。县城的绿化、净化、亮化、美化,让镇安的环境明显改善,人民群众的满意度、获得感和幸福感逐年攀升。

聚“气质” 提升县城内涵

镇安县以“绣花功夫”,精细化管理城市,既做到“面子”和“里子”并重,更注重“颜值”与“气质”兼修,让城市既经得起远眺,又耐得住细看。

人文环境健康向上。新建健身公共服务设施设备2万余件,补充全民阅读图书,打造“15分钟便民生活圈”,群众生活质量大幅提升。

市场环境诚信守法。开展市容环境、交通秩序、居民小区、市场环境整治,市民文明素质、文明实践活动、志愿服务管理、公共服务水平、文明单位创建、群众满意度六项提升,有力地推动了全县创建工作顺利开展。

法治环境公平正义。实施“依法治市”,开展“法律六进”法治宣传教育、人民调解、特殊人群管控、法律援助等工作,切实增强人民群众共享法治建设成果的获得感、幸福感、安全感。

政务环境廉洁高效。深入推进政务服务改革,打造廉洁高效营商环境,倡树规范服务、优质服务、微笑服务,“只进一扇门、最多跑一次”成为常态;村(社区)党群服务中心根据群众需求,拓展服务领域,全面落实村(社区)干部挂牌值班制度,打通便民服务的“最后一公里”。

未成年人保护持续发展。织密“扫苏打非”安全网,在全县中小学校、校外教育实践基地、爱国主义教育基地广泛开展“护苗2022”专项行动、“绿书签”行动、心理健康教育等专题活动,引导绿色阅读、文明上网、自觉远离和抵制有害出版物,为未成年人健康成长营造可持续发展的学习生活环境。

强“素质” 涵养社会文明

欲创“文明城”,先育“文明人”。镇安县将提高市民文明素质作为文明城市创建的出发点和落脚点,坚持在教育中培养,在实践中塑造,在管理中强化,在环境中熏陶,市民文明素质在创建中得到提高和升华。

提升素质孕育文化。印发《镇安县市民文明手册》,印制色彩亮丽、图文并茂具有镇安元素的公益广告、创建宣传画册、彩页,加强市民文明礼仪培训,引导广大市民“争做文明镇安人,争创省级文明城”。

培育践行主流价值。以“中国梦”“社会主义核心价值观”“讲文明树新风”“关爱保护未成年人”等为主题,通过宣传教育、思想引领、文化熏陶、实践、法治规范等途径推动市民文明行为规范、居民公约,将社会主义核心价值观内容融入其中,把抽象的价值理念转化为具体的行为规则,推进文明新风尚,引导人们自觉践行社会主义核心价值观。

传承中华优秀文化。将传统文化与精神文明建设、生态文明建设、非遗传承及健康生活理念有机结合,举办文化戏曲、非遗文化传承进乡村、进校园系列文化活动,激发人民群众对传统文化的认同与热爱,深化文明县城创建的内涵,引领镇安社会文明风向标。

涵养社会文明风尚。在县、镇(办)、村(社区)建成了新时代文明实践中心、所、站173个,组建了1支志愿服务总队、14支专业化志愿服务队、172余支基层志愿服务队,依托理论宣讲、教育服务、文化服务、科技科普、健身体育5大实践平台,念好“讲、评、励、帮、创、送”六字诀,开展“情暖栗乡志愿同行”品牌志愿服务活动10000余场次,受益群众30余万人次,打通了宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”,让新时代文明实践扎根群众,提振群众的精气神。

投资120余万元,依托新时代文明实践所、站建设,改造提升乡村学校“复兴少年宫”16所,新建乡村复兴少年宫84所,开发集教育性、趣味性、人文性、实践性于一体的活动载体,开展如“中华经典诵读”“非遗文化传承”“新时代好少年评选”等实践活动,引导青少年儿童“扣好人生第一粒扣子”。

提“品质” 弘扬时代新风

人民有信仰,民族有希望,国家有力量。近年,镇安大的好人好事层出不穷,凡人善举不断涌现。一个又一个镇安人用榜样带动行动,用典型引领实践,用文明举动诠释爱心,在各行各业践行社会主义核心价值观,弘扬主旋律、汇聚正能量、树立新风尚,为建设生态康养文明幸福镇安凝聚强大的精神力量、提供丰润的道德滋养。

道德典型引领新风。坚持不懈引导人民群众崇德向善、见贤思齐,实施“文明细胞”培植工程,选树县级以上各类道德模范、身边好人等先进典型280余人,举办“商洛好人”“镇安好人”大型现场发布会2次,宣介镇安籍省市“道德模范”“身边好人”“新时代好少年”72人。道德模范和身边好人“进基层宣讲”等活动广泛开展,“道德模范墙”“家风家训馆”在全县遍地开花……“爱心送餐”“爱心超市”“道德银行”已成为镇安创建文明城市的生动实践,30.8万镇安儿女在先进典型的感召下,好人好事层出不穷,善行义举蔚然成风。

文明创建筑牢基石。持续深化文明创建,开展“厚德陕西、善行商洛、礼仪镇安”活动,加大文明先进集体选树宣介力度,加快省级文明县城创建工作,积极深化农村移风易俗,青铜关镇丰收村荣获全国文明村,第二中学、慧源学校荣获省级文明校园,云盖寺镇岩湾村被确定为陕西省“美丽乡村·文明家园”建设示范点,县级以上文明先进集体190余家,文明村、文明镇占比分别为61.7%、93.3%,争创文明集体在全县蔚然成风,人民群众文化素质和精神风貌有效提升。

涵养优良家风家教。深化群众精神文明创建活动,广泛开展五好家庭、星级文明户、最美家庭选树评比、弘扬传承好家风好家训等活动,引导广大家庭重言教、重身教,教知识、育品德,以好家风支撑起好风气,推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。

为节日赋能提质。在春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节、七夕节、重阳节、国庆节等传统节日举办丰富多彩的活动,大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神,传承中华民族优秀传统文化,推动社会主义文化的发展繁荣,使传统节日焕发新的活力。

志愿服务添光增彩。文明无止境,创文我先行。充分发挥“红马甲”示范引领作用,将志愿服务活动作为群众性精神文明创建工作的重要内容,融入群众日常工作和生活,开展了形式多样、内容丰富的创文活动,形成人人支持、人人参与的良好创文氛围,不断提升市民文明素养和县城文明程度,助力省级文明县城创建工作。

创建文明县城只有起点,没有终点。站在新起点的镇安人,将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,以良好的姿态、文明的言行、百倍的努力,不忘初心,砥砺前行,不断丰富文明县城的色彩与内涵,围绕城市文明程度持续提升,城市面貌日新月异,群众生活品质不断改善,把省级文明县城创建工作推向新征程。本报记者 叶瑛

版权所有:西北信息报社 技术支持:锦华科技

陕ICP备05010893号 广告经营许可证号:6100004000028

地址:西安市新城·省政府大楼7层15号 电话:029-87292915 电子邮箱:xbxxb@xbxxb.com

陕ICP备05010893号 广告经营许可证号:6100004000028

地址:西安市新城·省政府大楼7层15号 电话:029-87292915 电子邮箱:xbxxb@xbxxb.com