论《苍山》中的双重困境与心灵回归

文章字数:3,179

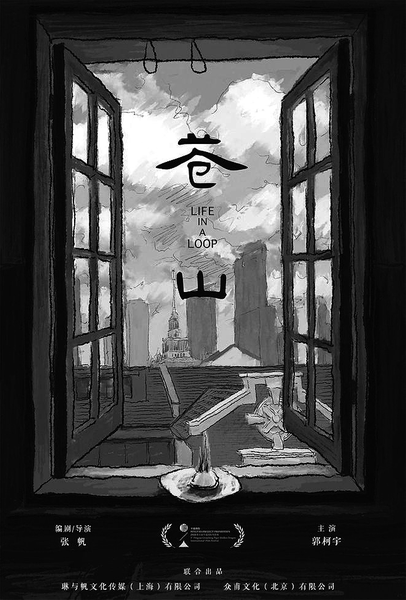

电影《苍山》由青年导演张帆编剧、执导,郑大圣监制,郭柯宇主演,于2025年3月4日在全国艺术电影放映联盟专线上映。该片曾入围第17届FIRST青年电影展主竞赛单元和海南岛国际电影节主竞赛单元。电影以从事家政工作的章小妹生活轨迹为主线,描绘她在城乡夹缝的漂泊困境以及在个人自由与家庭责任之间的两难困境以及最终实现心灵回归的人生选择。影片具有鲜明的空间特征,其呈现出的“社会—心理”两重空间彼此关联,相互交融,使电影的叙事艺术具有层次丰富的韵味。本文在此基础上分析影片如何通过空间建构与影像语言的交织,展示现代人在双重人生困境中的心灵回归历程。

城乡夹缝中的漂泊困境

影片中,上海与苍山分别承载着小妹关于异乡与故乡的记忆,构成一组互为对照的社会空间。社会空间作为人际互动形成的空间形态,主要由政治、经济等社会性要素建构而成。列斐伏尔指出,社会空间具有显著的政治性、战略性与意识形态属性。在实际应用中,其往往隐含着政治权力、经济结构、阶层差异、文化冲突等社会要素。在影片中,两种不同形态社会空间的并置,体现都市、乡村两种文明体系的对立:都市的理性秩序消解人与人之间的情感联结,而对于故乡的情感记忆又滞后于社会变迁,使得个体陷入“回不去的故乡,留不下的城市”的漂泊困境。

在上海,导演通过刻画由人物居所等都市内部景观以及街景等都市外部景观构成的社会空间,揭示现代人在异乡漂泊中难以建立情感链接的状态。小妹的出租屋狭小逼仄、光线昏暗。与此形成对照的是小妹两位雇主的居所。宋先生的工作室空间开阔、光线充足,恰到好处的艺术品陈设以及简约的装修风格显示出屋主高雅的品味。年轻女子的家位于黄浦江附近,高楼大平层里陈列着现代化家具。三位人物的不同居所,折射出处于同一社会空间的现代人各自不同的生活状态,更是社会空间中阶层、经济巨大差异性的直观呈现。当小妹离开出租屋去往雇主家,镜头随之从都市的内部空间转向外部空间。高耸的大厦参差错落,遮挡了城市的天际线,马路上行人脚步匆匆,背着劳动工具的小妹无心都市的繁华风景,只顾赶路。展现都市的外部空间时,导演多采用多云天气呈现的灰蓝色等冷色调,搭配建筑玻璃折射出的冷光源,营造压抑的氛围感。镜头中,小妹被框定在密集的网格状建筑缝隙中,凸显个体的渺小与孤独。镜头语言暗示,工业社会制造的都市景观对于小妹来说是冰冷的、没有归属感的。

苍山是影片中与上海对照的另一社会空间。对于故乡苍山的刻画,导演并没有一味渲染温馨怀旧的氛围,而是在由人际关系构成的社会空间中,冷静直面其中痛苦现实的部分。婚姻危机、家庭矛盾与故乡更名等情节,从不同方面揭示了故乡的人事变迁。小妹与丈夫因事业志向不同,分居数年,仅靠共同抚养儿子幸幸保持联系,夫妻二人早已形同陌路;小妹母亲身患阿尔兹海默症,生活不能自理;小妹的两位姐姐准备将母亲送往养老院后分割母亲的房产,姐妹三人不得不直面经济利益纠纷;故乡苍山因为行政区划调整,将要更名为兰陵,关于故乡的记忆也必须接受更新……当小妹面对名存实亡的婚姻、身患阿尔茨海默症的母亲、利益纠葛中的姐妹以及变更名称后的家乡时,故乡不再是记忆中的精神原乡,而是成为承载着未解决创伤与现实困境的复杂场域。

个人自由与家庭责任的两难困境

在异乡与故乡对立的漂泊困境之外,影片将小妹个人的情感问题、母亲的养老问题、儿子的教育问题相互交织为第二重社会空间,展现出小妹在个人情感与家庭责任之间的两难困境。

在上海,小妹拥有自己的事业和生活,以及久违的自由。然而,这种自由是以逃避家庭责任为代价交换的。她忙于工作,与儿子疏于交流,不了解他内心的真实意愿,固执地要求儿子考进上海的学校,导致母子关系逐渐疏远。而远在苍山的母亲,随着年龄的增长和病情的加重,对她的依赖愈发强烈。小妹内心深处对母亲的牵挂和对儿子的责任感,使她在享受个人自由的同时,始终无法摆脱内心的愧疚与不安。小妹曾尝试将母亲接到上海照顾,但母亲始终眷恋苍山故乡,也无法真正适应上海的生活。儿子与母亲的种种反应让小妹意识到,留在上海只是自己的个人意愿。她的内心开始动摇。一方面,她渴望继续留在上海,维持现有的生活和事业;另一方面,她无法割舍对母亲的孝心和对家庭的责任。在第二重社会空间中,小妹面临的异乡漂泊困境进一步叠加个人自由与家庭责任不可调和的两难困境,更加沉重。宋先生的造访、萱萱妈的离世提醒小妹,一味逃避家庭责任会伤害到爱自己的人。经过一番艰难的心理斗争后,小妹最终选择回归故乡照顾母亲,放下对儿子学业的执念,并与丈夫和好。在回归故乡的过程中,小妹逐渐认识到,真正的自由并非产生于对家庭责任的逃避,而是找到一种能够平衡个人自由与家庭责任的生活方式。她的回归不仅是对母亲的孝顺和对儿子的关爱,也是对自己内心的一种解脱和救赎。

心灵回归的诗意表达

影片不仅重视对社会空间的刻画,还通过三处重要的互文场景描绘出小妹的心理空间。心理空间“是一个内部的、主观的空间,人的情感和意识对外部世界染色、过滤、变形、编辑后所建构的内部空间,也是人的内心对外部世界的投射”。这种使小妹的心理空间可视化的呈现,顺应了影片含蓄、克制的风格,形成“言有尽而意无穷”的美感。

反复出现的柳琴戏《王二姐思夫》是影片中的重要线索,它贯穿于小妹“逃离—徘徊—复归”故乡的过程。柳琴戏是鲁南地区的民间艺术,在影片中承载着与家人、故乡有关的代际记忆。小妹初次返乡时对演唱柳琴戏的拒绝,暗示着她与故乡有关事物的逃避心理。在上海时,小妹主动为母亲播放柳琴戏选段,疏解母亲的思乡之情,母亲对柳琴戏的痴迷热爱不禁让小妹重新思考自己对故乡的态度。结尾处,在母亲的葬礼上,小妹情不自禁唱起《王二姐思夫》。对柳琴戏的再次演唱是小妹对故乡由逃避、徘徊到复归心态的反映。柳琴戏如同一条隐秘的脐带,连接着小妹与故乡,并为小妹实现心灵回归供给能量。

路人朗读的西西弗斯神话故事是影片第二处重要的互文。西西弗斯被罚永无止境地推石上山,石头因自身重量滚下山,他被迫陷入重新开始的循环。这种无尽的重复和徒劳无功的命运,隐喻小妹在生活中的困境和挣扎。为了逃避过去的伤痛,她离开苍山到上海打拼,努力在城市中寻找立足之地。然而,无论她如何努力,生活的压力从未真正消失。母亲的养老问题、儿子的学业问题、自己和丈夫的婚姻问题,都需要她做出选择。生活中某些问题或许无法彻底解决,但人具有直面问题的勇气以及持续与问题斗争的毅力。此处互文场景深化了对小妹生活困境的表现,不仅揭示出小妹在现代社会中所面临的压力和挑战,更展现了她在逆境中不断抗争的精神,这种坚韧的抗争精神也是支撑小妹复归故乡直面问题并实现心灵回归的动力。

第三处互文是公园里演唱的歌剧《受伤的新娘》。帖木儿俘虏巴亚泽后欲抛弃未婚妻艾琳,巴亚泽反抗后自尽,最终帖木儿与艾琳重归于好。这个故事是小妹和丈夫婚姻的镜像隐喻,也是小妹与故乡关系的隐喻。它不仅暗示小妹和丈夫从疏离到和好,也暗示着小妹对故乡的态度从最初的逃离、徘徊到重新建立连接。这一场景通过歌剧故事与剧情的互文,将小妹曾经逃避、如今直面的问题借助歌剧进行艺术化回应,是影片克制、含蓄的表达方式的典型体现。故乡人事变迁,已无法安放过去的归属感。小妹和丈夫在通话中以苍山更名为兰陵为契机,约定在故乡开始新生活。影片告诉我们,勇敢修复旧创伤的同时,心灵的回归也会随之实现。

电影《苍山》的深刻之处在于它超越了传统乡愁片的怀旧叙事,转而探讨现代人在漂泊困境与两难困境下如何实现心灵回归。导演以上海与苍山的第一重社会空间引出现代人在异乡与故乡夹缝之间的漂泊困境,以小妹与家人的关系构成的第二重社会空间呈现出个体在自由与家庭责任中的两难困境,通过社会空间与心理空间的交织与呼应展现主人公实现心灵回归的心路历程。影片揭示,乡愁的本质不仅是对特定空间的眷恋,更重要的是个体在修复创伤时的心灵回归。

李一星 张悠哲

发布日期:2025-06-06