生态与经济共舞 绘就乡村振兴壮美蓝图

文章字数:5,355

塞上江南的新希望

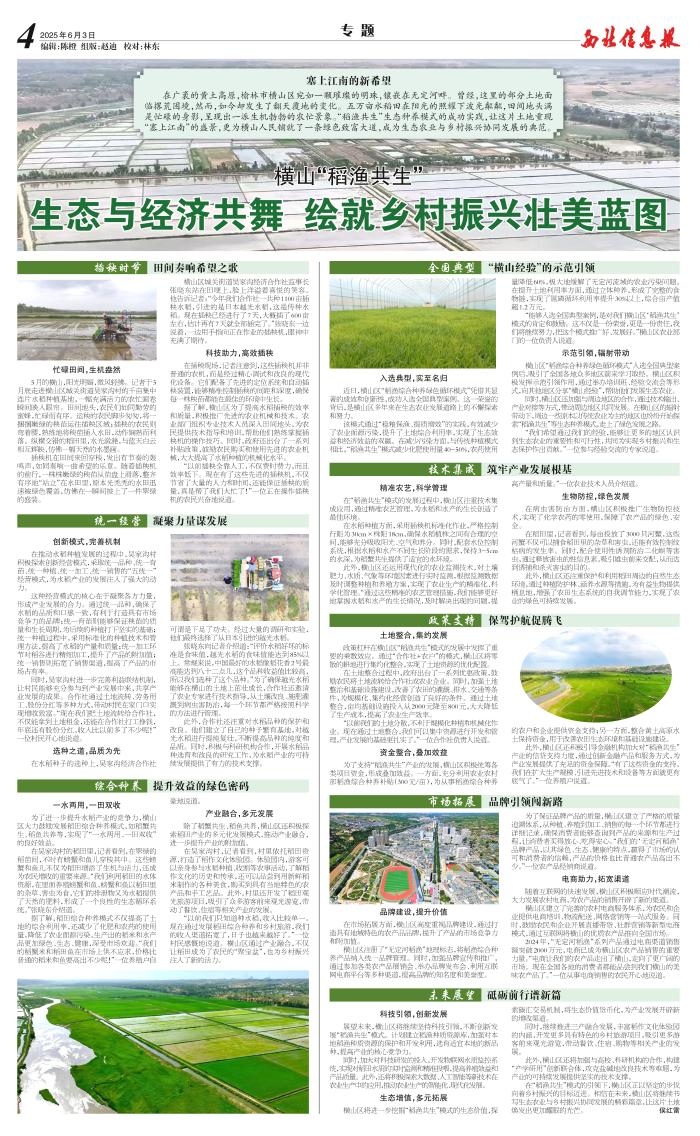

在广袤的黄土高原,榆林市横山区宛如一颗璀璨的明珠,镶嵌在无定河畔。曾经,这里的部分土地面临撂荒困境,然而,如今却发生了翻天覆地的变化。五万亩水稻田在阳光的照耀下波光粼粼,田间地头满是忙碌的身影,呈现出一派生机勃勃的农忙景象。“稻渔共生”生态种养模式的成功实践,让这片土地重现“塞上江南”的盛景,更为横山人民铺就了一条绿色致富大道,成为生态农业与乡村振兴协同发展的典范。

插秧时节 田间奏响希望之歌

忙碌田间,生机盎然

5月的横山,阳光明媚,微风轻拂。记者于5月底走进横山区城关街道吴家沟村的千亩集中连片水稻种植基地,一幅充满活力的农忙画卷瞬间映入眼帘。田间地头,农民们如同勤劳的蜜蜂,忙碌而有序。运秧的农民脚步匆匆,将一捆捆嫩绿的秧苗运往插秧区域;插秧的农民则弯着腰,熟练地将秧苗插入水田,动作娴熟而利落。纵横交错的稻田里,水光潋滟,与蓝天白云相互辉映,仿佛一幅天然的水墨画。

插秧机在田间来回穿梭,发出有节奏的轰鸣声,如同奏响一曲希望的乐章。随着插秧机的前行,一株株嫩绿的秧苗从苗盘上滑落,整齐有序地“站立”在水田里,原本光秃秃的水田迅速被绿色覆盖,仿佛在一瞬间披上了一件翠绿的盛装。

横山区城关街道吴家沟经济合作社监事长张晓东站在田埂上,脸上洋溢着喜悦的笑容。他告诉记者:“今年我们合作社一共种1100亩插秧水稻,引进的是日本越光水稻,这是传种水稻。现在插秧已经进行了7天,大概插了600亩左右,估计再有7天就全部插完了。”张晓东一边说着,一边用手指向正在作业的插秧机,眼神中充满了期待。

科技助力,高效插秧

在插秧现场,记者注意到,这些插秧机并非普通的农机,而是经过精心调试和改良的现代化设备。它们配备了先进的定位系统和自动插秧装置,能够精准控制插秧的间距和深度,确保每一株秧苗都能在最佳的环境中生长。

据了解,横山区为了提高水稻插秧的效率和质量,积极推广先进的农业机械和技术。农业部门组织专业技术人员深入田间地头,为农民提供技术指导和培训,帮助他们熟练掌握插秧机的操作技巧。同时,政府还出台了一系列补贴政策,鼓励农民购买和使用先进的农业机械,大大提高了水稻种植的机械化水平。

“以前插秧全靠人工,不仅费时费力,而且效率低下。现在有了这些先进的插秧机,不仅节省了大量的人力和时间,还能保证插秧的质量,真是帮了我们大忙了!”一位正在操作插秧机的农民兴奋地说道。

统一经营 凝聚力量谋发展

创新模式,完善机制

在推动水稻种植发展的过程中,吴家沟村积极探索创新经营模式,采取统一品种、统一育苗、统一种植、统一加工、统一销售的“五统一”经营模式,为水稻产业的发展注入了强大的动力。

这种经营模式的核心在于凝聚各方力量,形成产业发展的合力。通过统一品种,确保了水稻的品质和口感一致,有利于打造具有市场竞争力的品牌;统一育苗则能够保证秧苗的质量和生长周期,为后续的种植打下坚实的基础;统一种植过程中,采用标准化的种植技术和管理方法,提高了水稻的产量和质量;统一加工环节对稻谷进行精细加工,提升了产品的附加值;统一销售则拓宽了销售渠道,提高了产品的市场占有率。

同时,吴家沟村进一步完善利益联结机制,让村民能够充分参与到产业发展中来,共享产业发展的成果。合作社通过土地流转、劳务用工、股份分红等多种方式,带动村民在家门口实现增收致富。“现在我们把土地流转给合作社,不仅能拿到土地租金,还能在合作社打工挣钱,年底还有股份分红,收入比以前多了不少呢!”一位村民开心地说道。

选种之道,品质为先

在水稻种子的选种上,吴家沟经济合作社可谓是下足了功夫。经过大量的调研和实验,他们最终选择了从日本引进的越光水稻。

张晓东向记者介绍道:“评价水稻好坏的标准是食味值,越光水稻的食味值能达到85%以上。常规来说,中国最好的水稻像稻花香2号最高能达到八十二点几,这个品种收益值比较高,所以我们选种了这个品种。”为了确保越光水稻能够在横山的土地上茁壮成长,合作社还邀请了农业专家进行技术指导,从土壤改良、施肥灌溉到病虫害防治,每一个环节都严格按照科学的方法进行管理。

此外,合作社还注重对水稻品种的保护和改良。他们建立了自己的种子繁育基地,对越光水稻进行提纯复壮,不断提高品种的纯度和品质。同时,积极与科研机构合作,开展水稻品种选育和改良的研究工作,为水稻产业的可持续发展提供了有力的技术支撑。

综合种养 提升效益的绿色密码

一水两用,一田双收

为了进一步提升水稻产业的竞争力,横山区大力鼓励发展稻田综合种养模式,如稻蟹共生、稻鱼共养等,实现了“一水两用、一田双收”的良好效益。

在吴家沟村的稻田里,记者看到,在翠绿的稻苗间,不时有螃蟹和鱼儿穿梭其中。这些螃蟹和鱼儿不仅为稻田增添了生机与活力,还成为农民增收的重要来源。“我们利用稻田的水体资源,在里面养殖螃蟹和鱼,螃蟹和鱼以稻田里的杂草、害虫为食,它们的排泄物又为水稻提供了天然的肥料,形成了一个良性的生态循环系统。”张晓东介绍道。

据了解,稻田综合种养模式不仅提高了土地的综合利用率,还减少了化肥和农药的使用量,降低了农业面源污染,生产出的稻米和水产品更加绿色、生态、健康,深受市场欢迎。“我们的稻蟹米和稻田鱼在市场上供不应求,价格比普通的稻米和鱼要高出不少呢!”一位养殖户自豪地说道。

产业融合,多元发展

除了稻蟹共生、稻鱼共养,横山区还积极探索稻田产业的多元化发展模式,推动产业融合,进一步提升产业的附加值。

在吴家沟村,记者看到,村里依托稻田资源,打造了稻作文化体验园。体验园内,游客可以亲身参与水稻种植、收割等农事活动,了解稻作文化的历史和传承,还可以品尝到用新鲜稻米制作的各种美食,购买到具有当地特色的农产品和手工艺品。此外,村里还开发了稻田观光旅游项目,吸引了众多游客前来观光游览,带动了餐饮、住宿等相关产业的发展。

“以前我们只知道种水稻,收入比较单一。现在通过发展稻田综合种养和乡村旅游,我们的收入渠道拓宽了,日子也越来越好了。”一位村民感慨地说道。横山区通过产业融合,不仅让稻田成为了农民的“聚宝盆”,也为乡村振兴注入了新的活力。

全国典型 “横山经验”的示范引领

入选典型,实至名归

近日,横山区“稻渔综合种养绿色循环模式”凭借其显著的成效和创新性,成功入选全国典型案例。这一荣誉的背后,是横山区多年来在生态农业发展道路上的不懈探索和努力。

该模式通过“稳粮保渔、提质增效”的实践,有效减少了农业面源污染,提升了土地综合利用率,实现了生态效益和经济效益的双赢。在减少污染方面,与传统种植模式相比,“稻渔共生”模式减少化肥使用量40-50%,农药使用量降低60%,极大地缓解了无定河流域的农业污染问题。在提升土地利用率方面,通过立体种养,形成了完整的食物链,实现了氮磷循环利用率提升30%以上,综合亩产值超1.2万元。

“能够入选全国典型案例,是对我们横山区‘稻渔共生’模式的肯定和鼓励。这不仅是一份荣誉,更是一份责任,我们将继续努力,把这个模式推广好、发展好。”横山区农业部门的一位负责人说道。

示范引领,辐射带动

横山区“稻渔综合种养绿色循环模式”入选全国典型案例后,吸引了全国各地众多地区前来学习取经。横山区积极发挥示范引领作用,通过举办培训班、经验交流会等形式,向其他地区分享“横山经验”,帮助他们发展生态农业。

同时,横山区还加强与周边地区的合作,通过技术输出、产业对接等方式,带动周边地区共同发展。在横山区的辐射带动下,周边一些原本以传统农业为主的地区也纷纷开始探索“稻渔共生”等生态种养模式,走上了绿色发展之路。

“我们希望通过我们的经验,能够让更多的地区认识到生态农业的重要性和可行性,共同为实现乡村振兴和生态保护作出贡献。”一位参与经验交流的专家说道。

技术集成 筑牢产业发展根基

精准农艺,科学管理

在“稻渔共生”模式的发展过程中,横山区注重技术集成应用,通过精准农艺管理,为水稻和水产的生长创造了最佳环境。

在水稻种植方面,采用插秧机标准化作业,严格控制行距为30cm×株距18cm,确保水稻植株之间有合理的空间,能够充分吸收阳光、空气和养分。同时,配套水位控制系统,根据水稻和水产不同生长阶段的需求,保持3-5cm的水深,为稻蟹共生提供了适宜的水环境。

此外,横山区还运用现代化的农业监测技术,对土壤肥力、水质、气象等环境因素进行实时监测,根据监测数据及时调整种植和养殖方案,实现了农业生产的精准化、科学化管理。“通过这些精准的农艺管理措施,我们能够更好地掌握水稻和水产的生长情况,及时解决出现的问题,提高产量和质量。”一位农业技术人员介绍道。

生物防控,绿色发展

在病虫害防治方面,横山区积极推广生物防控技术,实现了化学农药的零使用,保障了农产品的绿色、安全。

在稻田里,记者看到,每亩投放了3000只河蟹,这些河蟹不仅可以捕食稻田里的杂草和害虫,还能有效控制纹枯病的发生率。同时,配合使用性诱剂防治二化螟等害虫,通过释放害虫的性信息素,吸引雄虫前来交配,从而达到诱捕和杀灭害虫的目的。

此外,横山区还注重保护和利用稻田周边的自然生态环境,通过种植防护林、涵养水源等措施,为有益生物提供栖息地,增强了农田生态系统的自我调节能力,实现了农业的绿色可持续发展。

政策支持 保驾护航促腾飞

土地整合,集约发展

政策杠杆在横山区“稻渔共生”模式的发展中发挥了重要的乘数效应。通过“合作社+农户”的模式,横山区将零散的耕地进行集约化整合,实现了土地资源的优化配置。

在土地整合过程中,政府出台了一系列优惠政策,鼓励农民将土地流转给合作社或农业企业。同时,加强土地整治和基础设施建设,改善了农田的灌溉、排水、交通等条件,为规模化、集约化经营创造了良好的条件。通过土地整合,亩均基础设施投入从2000元降至800元,大大降低了生产成本,提高了农业生产效率。

“以前我们的土地分散,不利于规模化种植和机械化作业。现在通过土地整合,我们可以集中资源进行开发和管理,产业发展的基础更扎实了。”一位合作社负责人说道。

资金整合,叠加效益

为了支持“稻渔共生”产业的发展,横山区积极统筹各类项目资金,形成叠加效益。一方面,充分利用农业农村部稻渔综合种养补贴(300元/亩),为从事稻渔综合种养的农户和企业提供资金支持;另一方面,整合黄土高原水土保持资金,用于改善农田生态环境和基础设施建设。

此外,横山区还积极引导金融机构加大对“稻渔共生”产业的信贷支持力度,通过创新金融产品和服务方式,为产业发展提供了充足的资金保障。“有了这些资金的支持,我们在扩大生产规模、引进先进技术和设备等方面就更有底气了。”一位养殖户说道。

市场拓展 品牌引领闯新路

品牌建设,提升价值

在市场拓展方面,横山区高度重视品牌建设,通过打造具有地域特色的农产品品牌,提升了产品的市场竞争力和附加值。

横山区注册了“无定河稻渔”地理标志,将稻渔综合种养产品纳入统一品牌管理。同时,加强品牌宣传和推广,通过参加各类农产品展销会、举办品牌发布会、利用互联网电商平台等多种渠道,提高品牌的知名度和美誉度。

为了保证品牌产品的质量,横山区建立了严格的质量追溯体系,从种植、养殖到加工、销售的每一个环节都进行详细记录,确保消费者能够查询到产品的来源和生产过程,让消费者买得放心、吃得安心。“我们的‘无定河稻渔’品牌产品,以其绿色、生态、健康的特点,赢得了市场的认可和消费者的信赖,产品的价格也比普通农产品高出不少。”一位农产品经销商说道。

电商助力,拓宽渠道

随着互联网的快速发展,横山区积极顺应时代潮流,大力发展农村电商,为农产品的销售开辟了新的渠道。

横山区建立了完善的农村电商服务体系,为农民和企业提供电商培训、物流配送、网络营销等一站式服务。同时,鼓励农民和企业开展直播带货、社群营销等新型电商模式,通过互联网将横山的优质农产品推向全国市场。

2024年,“无定河稻渔”系列产品通过电商渠道销售额突破2000万元,电商已成为横山区农产品销售的重要力量。“电商让我们的农产品走出了横山,走向了更广阔的市场。现在全国各地的消费者都能品尝到我们横山的美味农产品了。”一位从事电商销售的农民开心地说道。

未来展望 砥砺前行谱新篇

科技引领,创新发展

展望未来,横山区将继续坚持科技引领,不断创新发展“稻渔共生”模式。计划建立稻渔种质资源库,加强对本地稻渔种质资源的保护和开发利用,选育适宜本地的新品种,提高产业的核心竞争力。

同时,加大对科技研发的投入,开发物联网水质监控系统,实现对稻田水质的实时监测和精准投喂,提高养殖效益和产品质量。此外,还将积极探索大数据、人工智能等新技术在农业生产中的应用,推动农业生产的智能化、现代化发展。

生态增值,多元拓展

横山区将进一步挖掘“稻渔共生”模式的生态价值,探索碳汇交易机制,将生态价值货币化,为产业发展开辟新的增收渠道。

同时,继续推进三产融合发展,丰富稻作文化体验园的内涵,开发更多具有特色的乡村旅游项目,吸引更多游客前来观光游览,带动餐饮、住宿、购物等相关产业的发展。

此外,横山区还将加强与高校、科研机构的合作,构建“产学研用”创新联合体,攻克盐碱地改良技术等难题,为产业的可持续发展提供坚实的技术支撑。

在“稻渔共生”模式的引领下,横山区正以坚定的步伐向着乡村振兴的目标迈进。相信在未来,横山区将继续书写生态农业与乡村振兴协同发展的精彩篇章,让这片土地焕发出更加耀眼的光芒。 侯红雷

发布日期:2025-06-03