铸就公共文化服务高质量发展的璀璨华章

文章字数:4,614

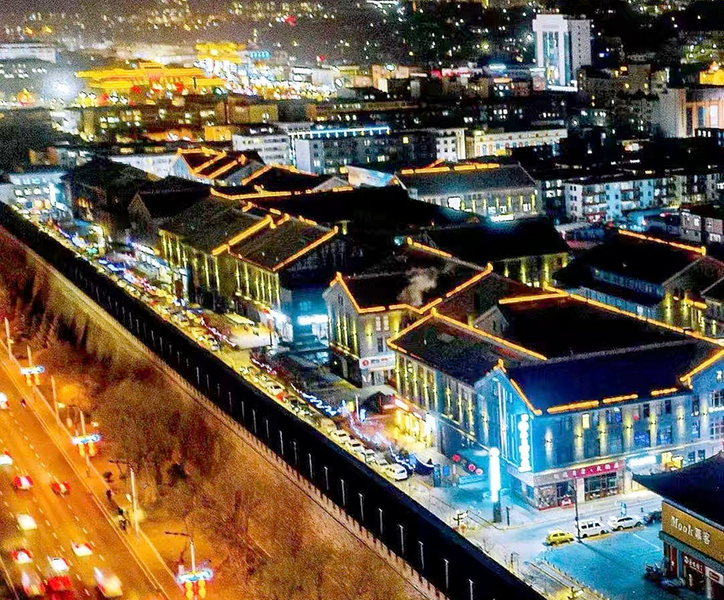

在辽阔的陕北大地,榆林市榆阳区恰似一颗闪耀的明珠,于公共文化服务领域不懈探索、锐意创新,成就斐然,为区域全方位发展注入了绵绵不绝的活力与动力。

榆阳区,这片承载着深厚历史文化积淀与丰饶自然资源的土地,自古以来便是文明的发祥地之一。它既见证了岁月的沧桑变迁,又在现代社会彰显出强大的文化创造力与传承力。近些年来,榆阳区在公共文化服务领域屡创佳绩。2021年,荣获“中国民间文化艺术之乡”的殊荣,成功入选“了不起的地方”,同时将“陕西省民间文化艺术之乡”和“陕西省全域旅游示范区”的荣誉揽入怀中。2022年,榆阳区再上层楼,获评“全国市辖区旅游发展潜力百佳区”,成功创建“中国陕北美食地标城市”,并入选“2022乡村旅游新空间”。这些荣誉的背后,是榆阳区在公共文化服务领域坚持不懈的努力和勇于创新的精神。

区委、区政府始终将公共文化服务置于关键位置,高屋建瓴地成立了由主要领导领衔的工作领导小组。此领导小组恰似坚固的核心,为公共文化服务的发展指明方向。他们精心规划,制定出科学缜密且极具前瞻性的实施方案,明确了“西部一流、全国领先”的宏伟目标。一系列扶持政策接连出台,始终坚定地秉持“政府主导、市场参与、文化惠民、人民受益”的原则,为文旅事业的蓬勃发展营造出优良的政策环境。在这般有力的支撑下,榆阳区的公共文化服务犹如一艘乘风破浪的巨轮,朝着高质量发展的彼岸奋勇前行。

在财政投入方面,该区展现出空前的决心与魄力。近年来,累计投入资金逾20亿元,精心打造出一系列引人注目的重点文化旅游项目。陕北民歌博物馆犹如一座文化的圣殿,以其独特魅力成为传承与弘扬陕北民歌文化的核心场所。在此,人们能够深入探究陕北民歌的历史源流、艺术特质和发展脉络,体悟这一民间艺术的广博深邃。邓宝珊将军纪念馆、张季鸾纪念馆等承载着历史的厚重,透过珍贵的文物、详实的资料和生动的展示,让人们铭记那些为国家和民族作出卓越贡献的英雄人物,激发民众的爱国情怀和民族自豪感。

星元图书楼和榆阳区文化馆在升级改造进程中,不仅硬件设施大幅提升,服务水准亦实现飞跃。先进的数字化设备、丰富的馆藏资源、舒适的阅读和活动空间,为广大市民呈上优质的文化服务。历经不懈努力,这两个文化场馆双双荣膺国家一级馆,成为榆阳区公共文化服务的亮丽名片。榆阳区文工团亦不断发展壮大,通过强化软硬件建设,吸引和培育了众多优秀的文艺人才,创作出并演出了大量具有地方特色和时代气息的佳作。其人才队伍持续扩充,演出水平达省内一流,为观众带来一场又一场精彩绝伦的文化盛宴,博得社会各界的广泛称赞。

与此同时,该区财政大力支持文旅产业和示范区创建工作,累计投入5000多万元用于公共文化设施的升级与服务的优化。众多富有地方特色的城市书房如春笋般涌现,为市民营造温馨宁静的阅读空间。星元图书楼分馆、文化馆分馆遍布城乡,将优质文化资源送至百姓家门口。主题展馆各具特色,展示着丰富多元的文化内涵,让人们在参观中领略榆阳区的独特魅力。文化广场成为群众休闲娱乐的上佳之选,人们在此载歌载舞,畅享美好生活。

镇(乡)、村(社区)综合性文化服务中心实现全覆盖,织就一张紧密相连的公共文化服务网络。这一举措有力满足了城乡群众与日俱增的精神文化需求,极大缩小了城乡文化差距,推动“城乡一体”高质量发展。无论在繁华城镇还是宁静乡村,人们皆能享有平等、优质的公共文化服务,感受文化带来的温暖与力量。

榆阳区积极推动公共服务领域文化和旅游的深度融合,此融合绝非简单叠加,而是有机结合与创新发展。通过精心打造草滩风情、乐沙戏水、耘梦里等特色乡村旅游项目,将自然风光与地方文化巧妙融合。游客于此不仅能欣赏美丽的自然风光,还能深度体验浓郁的地方文化魅力。基层综合性文化服务中心与旅游服务中心的融合发展成果显著,多个乡村旅游示范区和融合试点的建设,为游客提供更为丰富便捷的服务。

陶唐遗址史前人类文化展览馆、黑龙潭龙文化博物馆等公共文化设施被巧妙融入旅游线路,这些文化设施不仅是历史的见证,更是文化传承的重要载体。通过将其纳入旅游线路,游客在游览过程中能够更深入了解榆阳区的历史文化,提升旅游的文化内涵与品质。这种融合发展为文化产业开辟新的空间与路径,吸引更多游客前来观光旅游,促进当地经济繁荣发展。

在非物质文化遗产保护方面,该区全力以赴、不遗余力。启动陕北民歌文化产业园、夫子庙科技文化创意产业园、黄土文化艺术馆等重点文旅项目,为非物质文化遗产的保护和传承搭建坚实平台。持续举办“大美榆阳”文化旅游系列活动,通过丰富多彩的形式展现非物质文化遗产的独特魅力。这些举措不仅有效保护和传承非物质文化遗产,让这些珍贵的文化瑰宝在现代社会绽放新的生机与活力,同时还将非遗文化与旅游产业紧密结合,吸引大量游客,年接待游客超1000万人次,旅游综合收入超50亿元。非物质文化遗产的知名度和影响力不断攀升,为文化产业的繁荣发展注入强劲动力。

榆阳区全力构建“15分钟文化圈”,积极推进民生实事工程。新建的榆林一中分校城市书房、保宁路社区城市书房等,为居民提供便捷的阅读空间。这些城市书房内部环境优雅,书籍品类丰富,成为居民闲暇时光的心仪之所。红石桥分馆、金鸡滩分馆等新型公共文化空间的建设,推动公共文化设施向基层拓展,让群众在家门口就能畅享优质文化服务。这种便捷的文化服务进一步提升公共文化服务的可及性和便利性,让文化真正融入百姓日常生活,成为不可或缺的一部分。

此外,该区依托传统节假日,举办丰富多彩的文化活动。春节期间的陕北榆林过大年系列活动充满喜庆氛围,热闹非凡。从精彩纷呈的文艺表演到独具特色的民俗展示,让人们在欢乐中感受传统文化的魅力。元宵节的花灯展美轮美奂,形态各异的花灯照亮城市夜空,吸引众多市民观赏。端午节的民俗活动传承经典,包粽子、赛龙舟等活动让人们在参与中传承和弘扬中华民族优秀传统文化。

首届中国非物质文化遗产保护年会、“阅享新时代 香润榆阳”全民阅读系列活动、中国书画名家走进榆阳学术邀请展、广场舞展演活动、榆阳区第四届非物质文化遗产节、纪念胡星元先生诞辰120周年纪念晚会等,累计200多场次的活动,形式多样、内容丰富。这些活动不仅吸引线上线下超100万人次参与,还极大丰富了群众的精神文化生活。区图书馆、文化馆、文工团、博物馆等单位积极开展送书、送戏、送文艺、送展览等流动文化服务,将文化的种子播撒至城市和乡村的每一个角落。

榆阳区还积极与国家级文化团队开展合作,通过举办揭牌仪式、大型文艺晚会等活动,提升公共文化服务水平和文化影响力。这种合作不仅带来更高水准的艺术表演,还促进文化交流与融合,为榆阳区的文化发展注入新的活力。

在公共文化服务建设方面,该区全力强化公共文化基础设施,为服务提升筑牢根基。全力消除公共文化设施空白点,推动乡镇文化旅游服务中心建成并对外开放,使公共文化服务的触角延伸至最基层。星元图书楼、文化馆依照国家一级馆标准完善设施,提升数字化、智能化服务水平,为市民提供更为便捷、高效的文化服务。完成35个新增社区综合性文化服务中心达标建设,深化公共文化资源整合利用,助力新时代文明实践中心建设,让社区成为文化传播的重要场所。

积极推广总分馆制建设试点经验,建立区级文化馆图书馆总分馆制,狠抓三级联动机制,促进优质资源向基层倾斜和延展。这种模式有效整合了文化资源,提高服务效率,让更多群众受益于优质文化服务。加强文旅融合,鼓励总分馆制服务点向多领域拓展,进一步拓展公共文化服务的空间和范畴。同时,每年开展农家书屋出版物补充更新轮换工作以及榆阳书屋建设工作,推进基本广播电视公共服务标准化、均等化,维护边远地区群众的广播电视基本收视权益,确保文化服务的公平性和普及性。

榆阳区大力推动公共服务领域文化和旅游融合发展,优化服务供给,满足群众多元需求。开展基层综合性文化服务中心与旅游服务中心融合发展试点,推动公共文化资源和服务嵌入旅游设施等,创新公共文化产品和服务供给机制,扶持打造创新项目,完善相关运行保障机制,推动文艺精品下基层进行惠民巡演。公共数字文化工程融合创新发展取得新成果,所辖19个乡镇构建公共数字文化综合服务平台,为群众提供更为便捷、丰富的数字文化服务。积极引入社会力量参与公共文化服务,如喜洋洋城市书房的创建模式,为公共文化服务注入新的活力与创意。支持非国有博物馆发展,完善帮扶机制,丰富公共文化服务的供给形式和内容。创新开展政府采购公共文化服务,满足群众多样需求,提升公共文化服务的质量和水平。加强文艺创作和展演,创排出一批具有本土文化特色的群众文艺原创作品,举办多届“书香榆阳·文明驼城”活动,提升书屋服务效能,引领全民阅读风尚。

该区全面提升文化软实力和影响力,打造特色品牌,推动文化繁荣昌盛。依托“大美榆阳”文化旅游系列活动,每年举办众多大型、小型文化活动以及文化惠民演出,形成多个品牌赛事活动和乡村旅游景区,为群众提供丰富多彩的文化体验。培育400多支民间文艺团队,激发群众参与文化活动的热情和创造力。创建多个公共文化服务、文旅融合示范项目,发挥示范引领作用,推动公共文化服务和文旅融合向更高层次发展。编排创作的优秀音乐剧和曲艺作品荣获大奖和提名,文工团新编的大型剧目也获得社会好评,展现榆阳区在文艺创作方面的实力和成就。

该区积极探寻对外合作发展新路径,加强文化交流与合作。与中国东方演艺集团签署战略合作协议,成立“中国东方演艺集团陕北民歌合唱队”,促进文化资源的共享与交流。中国东方演艺集团和区文艺工作团演职人员定期进行交流表演,提升文艺演出水平和质量。进一步传承弘扬陕北优秀传统文化,感受经典魅力,延续光荣使命,推动陕北民歌传承创新发展。2024年初,在北京中国工艺美术馆·中国非物质文化遗产馆举办“榆林·陕北民歌展”榆阳专场,众多非遗项目和传承人参与展示,吸引大量观众。在长达半年的展览期间,参观总人数近30万人次,先后有来自全市各地的80余项非遗代表性项目、500多名非遗传承人参与现场展示,非遗文创、农副产品销售额超120万元,取得良好的经济效益和社会效益。

榆阳区以文化赋能乡村振兴,打造热门IP,推动乡村产业发展。通过“大美榆阳”“清爽榆林”文化旅游系列活动走进乡村,每年7月初至9月底,针对游客的多元需求,在金鸡滩、补浪河女子民兵治沙连等多个乡村精心策划文化展演、体育赛事、演唱演出、展会展销、休闲娱乐五大类近百项活动,并串联形成塞上风景游、民宿度假游、文化探秘游、红色研学游等十多条旅游线路,大力推动文旅融合。以乡村生活文化带动乡愁游、田园游、休闲度假游、研学体验游等多种旅游形式,把城里的消费者引入农村,促进消费,拉动收入增长,带动产业发展,进一步推进乡村振兴。近年来“大美榆阳”品牌已逐渐成为榆林文化旅游季的重要组成部分和热门IP,提升了该区的知名度和影响力。

在陕西省公共文化服务高质量发展示范乡镇(街道)评选中,榆阳区多个乡镇和街道斩获相关荣誉;在陕西省首届非遗发展大会上,榆阳区文化馆等单位和地区也获得相应的荣誉称号和示范地位。这些荣誉的取得,是对该区公共文化服务工作的高度赞誉和肯定。

今后,榆阳区将继续凭借自身独特的历史文化和自然资源优势,持续加大公共文化服务投入,不断健全完善公共文化服务体系。加强人才培养与引进,提升公共文化服务的专业化水平;进一步推动文化与科技融合,创新公共文化服务形式和内容;加强与周边地区的文化交流与合作,扩大榆阳区文化的影响力。 本报记者 侯红雷

发布日期:2024-10-31