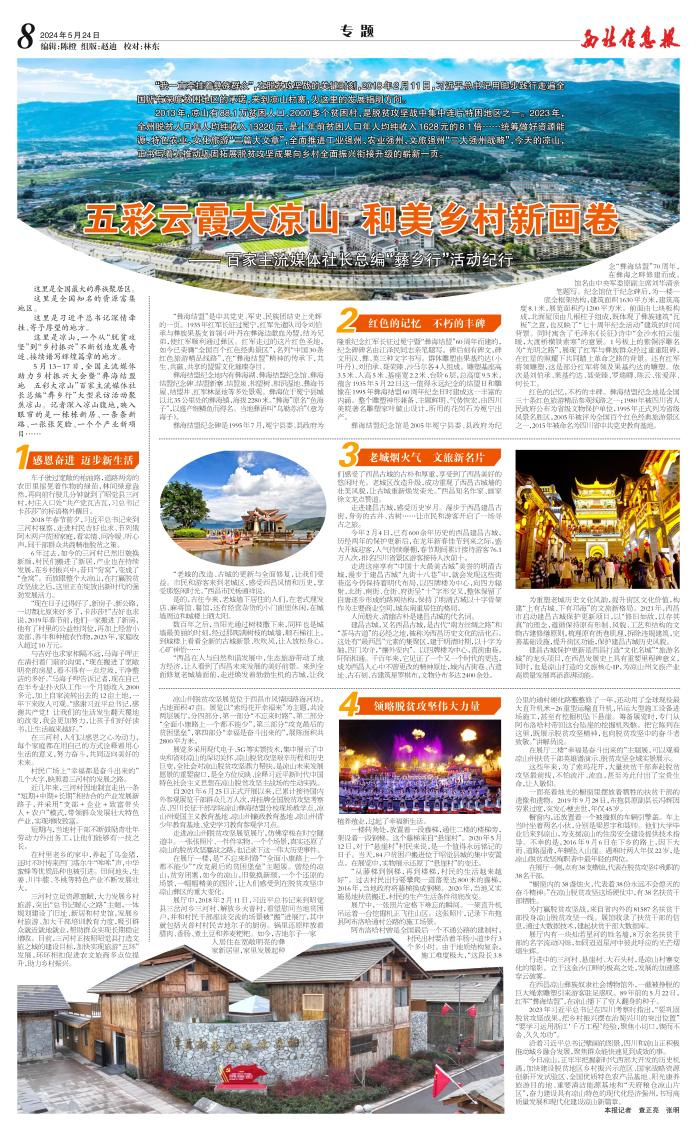

五彩云霞大凉山 和美乡村新画卷

文章字数:5,467

“我一直牵挂着彝族群众”,在脱贫攻坚战的关键时刻,2018年2月11日,习近平总书记用脚步践行走遍全国所有深度贫困地区的承诺,来到凉山村寨,为这里的发展指明方向。

2013年,凉山有88.1万贫困人口、2000多个贫困村,是脱贫攻坚战中集中连片特困地区之一。2023年,全州脱贫人口年人均纯收入13220元,是十年前贫困人口年人均纯收入1628元的8.1倍……统筹做好资源能源、特色农业、文化旅游“三篇大文章”,全面推进工业强州、农业强州、文旅强州“三大强州战略”,今天的凉山,正书写着力推动巩固拓展脱贫攻坚成果向乡村全面振兴衔接升级的崭新一页。

这里是全国最大的彝族聚居区。

这里是全国知名的资源富集地区。

这里是习近平总书记深情牵挂、寄予厚望的地方。

这里是凉山,一个从“脱贫攻坚”到“乡村振兴”不断创造发展奇迹、接续谱写辉煌篇章的地方。

5月13-17日,全国主流媒体助力乡村振兴大会暨“彝海结盟地 五彩大凉山”百家主流媒体社长总编“彝乡行”大型采访活动聚焦凉山。记者深入凉山腹地,映入眼帘的是一栋栋新居、一条条新路、一张张笑脸、一个个产业新项目……

1感恩奋进 迈步新生活

车子驶过宽敞的柏油路,道路两旁的农田里摇晃着作物的绿苗,林间绿意盎然,再向前行驶几分钟就到了昭觉县三河村,村庄入口处“共产党瓦吉瓦,习总书记卡莎莎”的标语格外醒目。

2018年春节前夕,习近平总书记来到三河村视察,走进村民吉好也求、节列俄阿木两户贫困家庭,看实情、问冷暖、听心声,同干部群众共商精准脱贫之策。

6年过去,如今的三河村已然旧貌换新颜,村民们搬进了新居,产业也在持续发展,在乡村振兴中,昔日“穷窝”,变成了“金窝”。而放眼整个大凉山,在打赢脱贫攻坚战之后,这里正在绽放出新时代的强劲发展活力。

“现在日子过得好了,新房子、新公路,一切都比原来好多了,卡莎莎!”吉好也求说,2019年春节前,他们一家搬进了新房,他有了村里的公益性岗位,再加上经营小卖部、养牛和种植农作物,2023年,家庭收入超过10万元。

与吉好也求家相隔不远,马海子呷正在清扫着门前的沟渠,“现在搬进了宽敞明亮的房屋,看不得有一点垃圾,干净整洁的多好。”马海子呷告诉记者,现在自己在半专业扑火队工作一个月能收入2000多元,加上自家流转出去的12亩土地,一年下来收入可观。“感谢习近平总书记,感谢共产党!让我们的生活发生翻天覆地的改变,我会更加努力,让孩子们好好读书,让生活越来越好。”

在三河村,人们以感恩之心为动力,每个家庭都在用自己的方式诠释着用心生活的意义,努力奋斗,共同迈向美好的未来。

村民广场上“幸福都是奋斗出来的”几个大字,映照着三河村的发展之路。

近几年来,三河村因地制宜走出一条“短期+中期+长期”相结合的产业发展新路子,并采用“支部+企业+致富带头人+农户”模式,带领群众发展壮大特色产业,实现增收致富。

短期内,当地村干部不断鼓励青壮年劳动力外出务工,让他们能够有一技之长。

在村里老乡的家中,养起了乌金猪,还时不时传来西门塔尔牛“哞哞”声,中华蜜蜂等优质品种也被引进。田间地头,生姜、川牛膝、冬桃等特色产业不断发展壮大。

三河村立足资源禀赋,大力发展乡村旅游,突出“总书记暖心之路”主题,一体规划建设了旧址、新居和村史馆,发展乡村旅游、加大干部培训教育力度,吸引群众就近就地就业,帮助群众实现长期稳定增收。目前,三河村正按照昭觉县打造文旅之城的建设目标,加快实现旅游“五环”发展,环环相扣促进农文旅商多点位提升,助力乡村振兴。

2红色的记忆 不朽的丰碑

“彝海结盟”是中共党史、军史、民族团结史上光辉的一页。1935年红军长征过冕宁,红军先遣队司令刘伯承与彝族果基支首领小叶丹在彝海边歃血为盟,结为兄弟,使红军顺利通过彝区。红军走过的这片红色圣地,如今已荣膺“全国百个红色经典景区”,名列“中国30条红色旅游精品线路”,在“彝海结盟”精神的传承下,共生、共赢、共享的盟誓文化璀璨夺目。

彝海结盟纪念地内有彝海湖、彝海结盟纪念馆、彝海结盟纪念碑、结盟新寨、结盟泉、相望树、相识湿地、彝海书屋、结盟井、红军林湿地等多处景观。彝海位于冕宁县城以北35公里处的彝海镇,海拔2280米。“彝海”原名“鱼海子”,以盛产细鳞鱼而得名。当地彝语叫“乌勒苏泊”(意为海子)。

彝海结盟纪念碑是1995年7月,冕宁县委、县政府为 隆重纪念红军长征过冕宁暨“彝海结盟”60周年而建的,纪念碑碑名由江泽民同志亲笔题写。碑后刻有碑文,碑文用汉、彝、英三种文字书写。群体雕塑由果基约达(小叶丹)、刘伯承、聂荣臻、沙马尔各4人组成。雕塑基座高3.5米、人高5米、基座宽2.2米、台阶6层,总高度9.5米,蕴含1935年5月22日这一值得永远纪念的结盟日和雕像在1995年彝海结盟60周年纪念日时建成这一丰富的内涵。整个雕塑神形兼备、主题鲜明、气势恢宏,由四川美院著名雕塑家叶毓山设计,所用的花岗石为冕宁出产。

彝海结盟纪念馆是2005年冕宁县委、县政府为纪念“彝海结盟”70周年,在彝海之畔修建而成。馆名由中央军委原副主席刘华清亲

笔题写。纪念馆位于纪念碑后,为一楼一底全框架结构,建筑面积1630平方米,建筑高度8.1米,展览面积约1200平方米。前面由七块板构成,北面屋顶由几根柱子组成,既体现了彝族建筑“瓦板”之意,也反映了“七十周年纪念活动”建筑的时间背景。同时寓含了毛泽东《长征》诗中“金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒”的意景。1号板上的紫铜浮雕名为“光明之路”,展现了红军与彝族群众经过重重阻碍,在红星的照耀下共同踏上革命之路的背景。还有红军将领雕塑,这是部分红军将领及果基约达的雕塑。依次是刘伯承、果基约达、聂荣臻、罗瑞卿、陈云、张爱萍、何长工。

红色的记忆,不朽的丰碑。彝海结盟纪念地是全国三十条红色旅游精品参观线路之一;1980年被四川省人民政府公布为省级文物保护单位,1995年正式列为省级风景名胜区,2005年被评为全国百个红色经典旅游景区之一,2015年被命名为四川省中共党史教育基地。

3老城烟火气 文旅新名片

“老城的改造、古城的更新与全面修复,让我们受益。市民和游客来到老城区,感受西昌风情和历史,享受那悠闲时光。”西昌市民杨通祥说。

是的,古往今来,老城墙下居住的人们,在老式理发店、麻将馆、餐馆,还有经营杂货的小门面里休闲,在城墙周边和城楼上晒太阳。

数百年之后,当阳光通过树枝撒下来,同样也是城墙最美丽的时刻,经过那爬满树枝的城墙,顺石梯往上,到城楼上看看全新的古城新景、吹吹风,让人放松身心,心旷神怡……

“西昌在人与自然和谐发展中,生态旅游带动了地方经济,让人看到了西昌未来发展的美好前景。来到全面修复老城墙面前,走进焕发着勃勃生机的古城,让我们感受了西昌古城的古朴和厚重,享受到了西昌美好的悠闲时光。老城区改造升级,成功重现了西昌古城墙的壮美风貌,让古城重新焕发荣光。”西昌知名作家、画家徐文龙点赞道。

走进建昌古城,感受历史岁月。漫步于西昌建昌古街,身旁的古井、古树……让市民和游客开启了一场寻古之旅。

今年2月4日,已有600余年历史的西昌建昌古城,历经两年的保护更新后,在龙年新春佳节到来之际,盛大开城迎客,人气持续爆棚,春节期间累计接待游客76.1万人次,排名四川省景区游客接待人次前十。

走进这座享有“中国十大最美古城”美誉的明清古城,漫步于建昌古城“九街十八巷”中,就会发现这些街巷迄今仍保持着明代布局,以四牌楼为中心,向四方辐射,北街、南街、仓街、府街呈“十”字形交叉,整体保留了自唐逐步形成的路网结构,保持了明清古域以十字骨架作为主要商业空间,城东南重居住的格局。

人间烟火、清幽古朴是建昌古城的代名词。

建昌古城,又名西昌古城,是古代“南方丝绸之路”和“茶马古道”的必经之地,被称为西昌历史文化的活化石。这处有“最西昌”元素的集聚区,建于明清时期,以十字为轴,四门为守,“攘外安内”。以四牌楼为中心,直街曲巷,阡陌相通。千百年来,它见证了一个又一个时代的更迭,成为西昌人心中不曾更改的精神原址,城内古街巷、古遗址、古石刻、古建筑星罗棋布,文物分布多达2400余处。

为重塑老城历史文化风韵,提升街区文化价值,构建“上有古城、下有邛海”的文旅新格局。2021年,西昌市启动建昌古城保护更新项目,以“修旧如故,以存其真”的理念,遵循保持原有形制、风貌、工艺和结构的文物古建修缮原则,梳理原有街巷肌理,拆除违规建筑,完善基础设施,提升街区功能,保护建昌古城历史风貌。

建昌古城保护更新是西昌打造“文化名城”“旅游名城”的龙头项目,在西昌发展史上具有重要里程碑意义,同时,也是凉山打造的文旅核心IP,为凉山州文旅产业高质量发展再添澎湃动能。

4领略脱贫攻坚伟大力量

凉山州脱贫攻坚展览位于西昌市风情园路海河坊,占地面积47亩。展览以“索玛花开幸福来”为主题,共设两层展厅,分四部分,第一部分“不忘来时路”,第二部分“全面小康路上一个都不能少”,第三部分“攻克最后的贫困堡垒”,第四部分“幸福是奋斗出来的”,展陈面积共2800平方米。

展览多采用现代电子、5G等实景技术,集中展示了中央和省对凉山的深切关怀、凉山脱贫攻坚艰辛历程和历史巨变,全社会对凉山脱贫攻坚鼎力帮扶,是凉山未来发展愿景的重要窗口,是全方位反映、诠释习近平新时代中国特色社会主义思想在凉山脱贫攻坚主战场的生动实践。

自2021年6月25日正式开展以来,已累计接待国内外参观展览干部群众几万人次,并挂牌全国脱贫攻坚考察点、四川长征干部学院凉山彝海结盟分校现场教学点、凉山州爱国主义教育基地、凉山州廉政教育基地、凉山州青少年教育基地、党史学习教育参观学习点。

走进凉山州脱贫攻坚展览展厅,仿佛穿梭在时空隧道中。一张张照片、一件件实物、一个个场景,真实还原了凉山的脱贫攻坚鏖战之路,也记录下这一伟大历史事件。

在展厅一楼,是“不忘来时路”“全面小康路上一个都不能少”“攻克最后的贫困堡垒”主题展。曾经的凉山,贫穷闭塞,如今的凉山,旧貌换新颜,一个个还原的场景,一幅幅精美的图片,让人们感受到在脱贫攻坚中凉山彝区的重大变化。

展厅中,2018年2月11日,习近平总书记来到昭觉县三岔河乡三河村、解放乡火普村,看望慰问当地贫困户,并和村民干部座谈交流的场景被“搬”进展厅,其中就包括火普村村民吉地尔子的厨房。锅里还原样放着腊肉、香肠、煮土豆和荞麦粑粑。如今,吉地尔子一家人居住在宽敞明亮的彝家新居里,家里发展起种植养殖业,过起了幸福新生活。

一楼转角处,放置着一段藤梯,通往二楼的楼梯旁,架设着一段钢梯。这个藤梯来自“悬崖村”。2020年5月12日,对于“悬崖村”村民来说,是一个值得永远铭记的日子。当天,84户贫困户搬进位于昭觉县城的集中安置点。在展览中,实物展示还原了“悬崖村”的变迁。

“从藤梯到钢梯,再到楼梯,村民的生活越来越好”。过去村民出行要攀爬一道落差达800米的藤梯,2016年,当地政府将藤梯换成钢梯。2020年,当地又实施易地扶贫搬迁,村民的生产生活条件彻底改变。

展厅中,一张照片定格下难忘的瞬间。一架直升机吊运着一台挖掘机正飞往山区。这张照片,记录下布拖县阿布洛哈通村公路的施工场景。

阿布洛哈村曾是全国最后一个不通公路的建制村,村民出村要沿着羊肠小道步行3个多小时。由于地质结构复杂,施工难度极大,“这段长3.8公里的通村硬化路整整修了一年,还动用了全球现役最大直升机米-26重型运输直升机,吊运大型施工设备进场施工,甚至有挖掘机坠下悬崖。筹备展览时,专门从阿布洛哈村带回这台坠崖的挖掘机残骸。把它陈列在这里,既展示脱贫攻坚精神,也向脱贫攻坚中的奋斗者致敬。”讲解员说。

在展厅二楼“幸福是奋斗出来的”主题展,可以观看凉山州扶贫干部英雄谱演示、脱贫攻坚全域实景展示。

这些年来,为了索玛花开,大量扶贫干部奔赴脱贫攻坚最前线,不怕流汗、流血,甚至为此付出了宝贵生命,让人敬仰。

一面亮着烛光的橱窗里摆放着牺牲的扶贫干部的遗像和遗物。2019年9月28日,布拖县原副县长冯辉因劳累过度,突发心梗去世,年仅45岁。

橱窗内,还放置着一个被撞损的车辆引擎盖。车上当时坐着两名小伙,分别是梁恩宇和聂帅。他们大学毕业后来到凉山,为支援凉山的住房安全建设提供技术指导。不幸的是,2016年9月6日在下乡的路上,因下大雨、道路湿滑,车辆坠入山崖。遇难时两人年仅22岁,是凉山脱贫攻坚殉职者中最年轻的两位。

在展厅一侧,点有38支蜡烛,代表在脱贫攻坚中殉职的38名干部。

“橱窗内的38盏烛火,代表着38份永远不会熄灭的奋斗精神。”在凉山脱贫攻坚这场硬仗中,有38名扶贫干部牺牲。

为打赢脱贫攻坚战,来自省内外的81587名扶贫干部投身凉山脱贫攻坚一线。展馆收录了扶贫干部的信息,通过大数据技术,建起扶贫干部大数据库。

展厅内有一块灿若星河的姓名墙,8万余名扶贫干部的名字流动闪烁,如同迢迢星河中彼此呼应的光芒熠熠生辉。

行进中的三河村、悬崖村、大石头村,是凉山村寨变化的缩影。立于这金沙江畔的极高之处,发展的加速感穿云破雾。

在西昌凉山彝族奴隶社会博物馆外,一截被挣脱的巨大绳索雕塑引来游客驻足感叹。89年前的5月22日,红军“彝海结盟”,在凉山播下了穷人翻身的种子。

2023年习近平总书记在四川考察时指出,“要巩固脱贫攻坚成果,把乡村振兴摆在治蜀兴川的突出位置”“要学习运用浙江‘千万工程’经验,聚焦小切口,锲而不舍、久久为功”。

沿着习近平总书记擘画的图景,四川和凉山正积极推动城乡融合发展,聚焦群众能快速见到成效的事。

今日凉山,正牢牢把握新时代西部大开发的历史机遇,加快建设脱贫地区乡村振兴示范区、国家战略资源创新开发试验区、全国优质特色农产品基地、阳光康养旅游目的地、重要清洁能源基地和“天府粮仓凉山片区”,奋力建设具有凉山特色的现代化经济强州,书写高质量发展和现代化建设凉山新篇章。

本报记者 查正亮 张明

发布日期:2024-05-24