龍 龖 龘 来啦!

文章字数:1,825

“高颜值”军乐器战国龙钮铜錞于、古代皇室“顶配”玉器战国龙凤玉佩、建筑“黑科技”西汉龙纹空心砖……

眼看2024甲辰龙年越来越近,咸阳博物院主题贺岁大展“龙”重登场。新年伊始,好运接“龙”!

日前,“龙行天下——咸阳龙文物贺岁展”在咸阳博物院开展。本次展览分为“龙形初成 神性确立”“神龙变化 众生推崇”“皇家独享 龙的传人”三部分,通过文物、图版、文字、多媒体设备等多种形式介绍中国的龙文化,集中展示了从西周至明清及民国时期咸阳地区具有特色的龙文化文物。

作为十二生肖中唯一一个没有真实原型的动物,“龙”是华夏初民相信“万物有灵”,想象幻化出集多种动物特征于一身的远古神物。它既是中华文明的一种神秘信仰,也是一种文化符号,它的演变过程正是中华文明不断发展的真实写照。时至今日“龙”仍是中华民族的象征,炎黄子孙皆以自己是“龙的传人”而自豪,一起来感受中国龙的千年魅力吧。

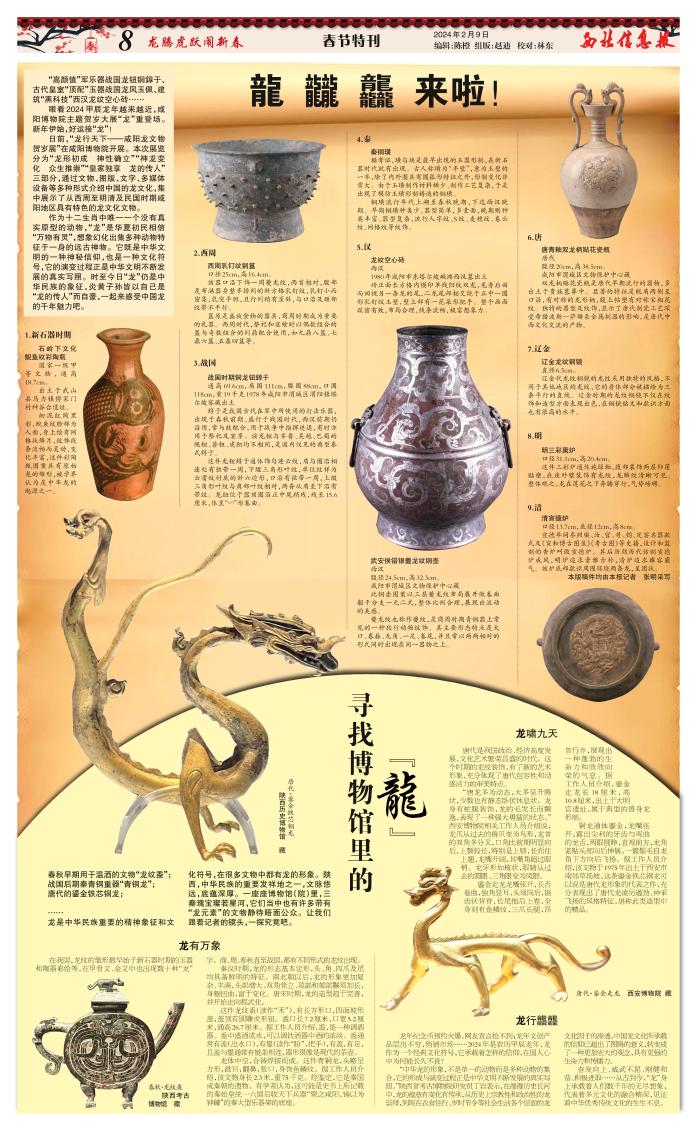

1.新石器时期

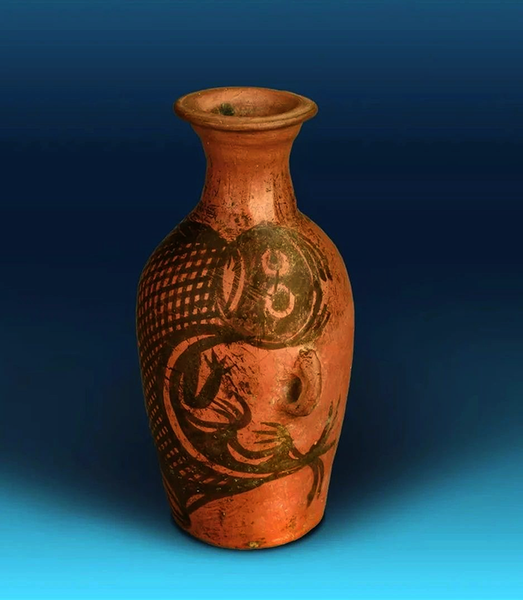

石岭下文化鲵鱼纹彩陶瓶

国家一级甲等文物,通高18.7cm。

出土于武山县马力镇傅家门村种谷台遗址。

细泥红陶黑彩,鲵鱼纹脸部为人面,身上绘有网格状鳞片,纹饰线条流畅而灵动,变化丰富,这件彩陶瓶图案具有原始龙的雏形,被学界认为是中华龙的起源之一。

2.西周

西周乳钉纹铜簋

口径25cm,高16.4cm。

该器口沿下饰一周夔龙纹,两首相对,腹部是布满器身整齐排列的斜方格乳钉纹,乳钉小而密集,乳突平坦,且行列稍有歪斜,与口沿及颈部纹带不平行。

簋原是盛放食物的器具,商周时期成为重要的礼器。西周时代,祭祀和宴飨时以偶数组合的簋与奇数组合的列鼎配合使用,如九鼎八簋、七鼎六簋、五鼎四簋等。

3.战国

战国时期铜龙钮錞于

通高69.6cm,肩围111cm,腰围88cm,口围118cm,重19千克1978年咸阳市渭城区渭阳镇塔尔坡窖藏出土

錞于是我国古代在军中所使用的打击乐器,出现于春秋前期、盛行于战国时代,西汉前期仍沿用,常与鼓配合,用于战争中指挥进退,有时亦用于祭祀及宴享。该龙钮与齐鲁、吴越、巴蜀的绳钮、兽钮、虎钮均不相同,是国内仅见的典型秦式錞于。

这件龙钮錞于通体饰勾连云纹,肩与圈沿相连处有弦带一周,下缀三角形叶纹,单位纹样为云雷纹衬底的斜六边形,口沿有弦带一周,上缀三角形叶纹与肩部叶纹相对,两脊从肩至下沿有带纹。龙纽位于器顶圈沿正中尾稍残,残长15.6厘米,体呈“∽”形卷曲。

4.秦

秦铜璜

据考证,璜与玦是最早出现的玉器形制,在新石器时代就有出现。古人称璜为“半璧”,意为玉璧的一半,除了内外圈具有圆弧形特征之外,形制变化非常大。由于玉璜制作材料稀少、制作工艺复杂,于是出现了模仿玉璜形制铸造的铜璜。

铜璜流行年代上溯至春秋晚期,下迄西汉晚期。早期铜璜种类少、器型简单,多素面,晚期则种类丰富、器型复杂,流行人字纹、S纹、麦穗纹、卷云纹、网格纹等纹饰。

5.汉

龙纹空心砖

西汉

1980年咸阳市东塔尔坡碱滩西汉墓出土

砖正面长方格内模印单线阳纹双龙,龙身后曲而回视另一条龙的尾,二龙尾部相交绕于正中一圆形乳钉纹玉璧,璧上部有一花朵形把手。整个画面疏密有致,布局合理,线条流畅,极富想象力。

武安侯错银夔龙纹铜壶

西汉

腹径24.5cm,高32.3cm。

咸阳市渭城区文物保护中心藏

此铜壶图案以三层夔龙纹布局展开做卷曲躯干分支一元二式,整体比例合理,展现出流动的美感。

夔龙纹也称作夔纹,是商周时期青铜器上常见的一种爬行动物纹饰。其主要形态特点是大口、卷唇、无角、一足、卷尾,并且常以两两相对的形式同时出现在同一器物之上。

6.唐

唐青釉双龙柄贴花瓷瓶

唐代

腹径20cm,高38.5cm。

咸阳市渭城区文物保护中心藏

双龙柄贴花瓷瓶是唐代早期流行的器物,多出土于贵族墓葬中。显著的特征是瓶肩两侧至口沿,有对称的龙形柄,腹上帖塑有对称宝相花纹。独特的器型及纹饰,显示了唐代制瓷工艺深受希腊波斯—萨珊系金属制器的影响,是唐代中西文化交流的产物。

7.辽金

辽金龙纹铜镜

直径6.5cm。

辽金代龙纹铜镜的龙纹采用独特的风格,不同于其他地区的龙纹,它的身体部分被描绘为三条平行的直线。辽金时期的龙纹铜镜不仅在纹饰和造型方面表现出色,在铜镜铭文和款识方面也有很高的水平。

8.明

明三彩熏炉

口径31.1cm,高20.4cm。

这件三彩炉通体施绿釉,腹部装饰两层仰莲贴塑,底座外壁装饰有龙纹,龙鳞纹清晰可见。整体观之,龙在莲花之下奔腾穿行,气势磅礴。

9.清

清宣德炉

口径13.7cm,底径12cm,高8cm。

宣德年间参照柴、汝、官、哥、钧、定窑名器款式及《宣和博古图录》《考古图》等史籍,设计和监制的香炉叫做宣德炉。其后历朝历代仿制宣德炉成风,明炉追求素雅古朴,清炉追求雍容霸气。该炉底部款识周围环绕两条龙,呈团状。

本版稿件均由本报记者 张明采写

发布日期:2024-02-09