尧龙四章

文章字数:2,502

传说尧龙

相传上古之时,黑水泛滥,殃及三界。天帝命尧治理,拯救生灵。尧受命疏黑水,得到隐居在这里潭中之千年应龙相助。后疏水成功,天帝论功行赏,遂赐应龙为尧龙,尧龙山因而得名。应龙生九子,化为山下九条山脉,拥戴着1795米的尧龙山主峰,与九五之尊不谋而合。尧龙山的主峰,是一尊天然大佛头像,佛头下为瑞峰古寺,已有千年历史。

瑞峰寺石壁上有个小石孔,人们称它梭米孔。过去,每天从孔中梭出的米,可供庙上僧人食用。遇到香会时,就要到山下买米。有一天,小和尚背着师傅,用铁凿子将石孔扩大,想让它多出些米来。但事有违愿,从此梭米孔再也不出米了。

我们把镜头转到尧龙山的酒店垭。很久以前,酒店垭就有一条小街,以卖泡粑、家常小菜和酒水为主,以方便过路的客商。这天,有位道长歇脚小店,得知老妪的生意清淡,便作法将后院水井变成了酒。老妪靠卖水井中的酒,日子渐渐好转。第二年,道长再次经过,问老妪生意如何?店主回答:好是好,就是没酒糟喂猪。道长离开时,在墙上题诗一首:天高不算高,人心才是高。井水当酒卖,还嫌无酒糟。题罢飘然而去。从此,井水又恢复了原样。现在,这口井水的故事,已申报为桐梓县非物质文化保护单位。酒店垭有个界碑,北面为四川羊角乡,南面为贵州桐梓酒店乡。界碑为砖石结构,文字为“贵州省北界”五个字。南面由书法家周伯敏所题,北面由杨森所题。杨森书法造诣颇深,但他写的北字有点象“让”字,念出来就是“贵州省让界”。有了杨森的题字,好事者就编成了故事,说杨森是四川广安人,虽在贵州做官,当了省主席,但内心还是偏向于四川的。其实,自古黔渝两地山水相连,两地村民友好相处,互为联姻,从末因争论地界而发生过纠纷,这正是我们当下需要的和谐之风。

红色尧龙

1935年1月,红军长征经过桐梓。第一次娄山关大捷后,为了确保遵义会议的召开,中央红军红1军团8000多人从松坎经过,到綦江安稳的九盘子阻击川军。1月21日,红军一支部队经过箭头垭,向綦江石壕、习水方向行军,并在箭头街上小憩。箭头垭小街横跨黔渝两省,东边属于重庆綦江石壕,西边属于贵州桐梓。红军经过时,有的在赵家面馆吃面,有的在老百姓家里购物,付的是苏区流行的纸币。部队离开后,一位红军司务长带着一名战士来到这里,他们是检查部队执行群众纪律情况,同时用银元兑换老百姓手中的纸币,以便让群众放心。司务长的行踪,被国民党松坎盐防军发现跟踪,双方进行了短兵相接。因寡不敌众,司务长和那名战士英勇牺牲。箭头街上好心的群众,冒着风险,将两名红军遗体掩埋。

1970年,以箭头公社承头,由重庆松藻煤矿驻军57处、綦江县羊叉公社支助,在箭头街旁草鞋坡的地方,用上等马蹄花石修建了红军烈士墓,安放了红军的遗骸。至此以后,箭头红军烈士墓,成了黔渝两地共同瞻仰的地方。2014年9月,尧龙山镇政府对烈士墓周边再次进行改造,修建了小广场和石围栏,并重新刻碑纪念。现在,箭头垭的红军墓,已被桐梓县列为县级保护文物,同时确定为县级爱国主义教育基地,成为尧龙山镇的一笔宝贵的精神财富。

美食尧龙

提起尧龙山的美食,村民们如数家珍,这些美食有辣子鸡、水辽豆腐、中草药烤鱼、腊肉、香肠、血豆腐等等。尤其是当地的辣子鸡和水辽豆腐,更是久负盛名。尧龙山辣子鸡(包括黄焖鸡、柴火鸡),是采用当地放养的生态公鸡为主料,加上干海椒、或糍粑海椒、花椒、生姜、蒜瓣等辅料,用纯菜油爆炒,然后用文火烹制而成。辣子鸡端上桌后,香味扑鼻,口感香辣,肉质软糯。加工时,可根据顾客的要求,可烹制成大辣、中辣和微辣,以满足各地客人的口味。黄焖鸡和柴火鸡,加工方法与辣子鸡大致相同,只是在辅料上有微小的区别。在尧龙山,水辽村的豆腐别具特色。相传,水辽豆腐最先由汉朝大使唐蒙传入。后来夜郎王经过水辽时,村民们备豆腐为他接驾,黄豆为“皇”的谐音,受到夜郎王赞许,从此成为了一道美食。水辽豆腐制作,主要用当地的黄豆和泉水,用石磨磨浆,用胆巴水点制而成,其特点是颜色雪白、质地细嫩、绵扎柔软、味道回甜。它同茅台洒一样,离开了水辽这地方,用同样方法制作的豆腐,都没有这种口感。近年来,随着旅游业的发展,水辽豆腐宴也应运而生,其菜谱有:水豆花、血豆腐、金砖豆腐、朝廷豆腐、仙姑豆腐、鸡抓豆腐、麻婆豆腐、鸳鸯豆腐、口袋豆腐、如意豆腐、芙蓉豆腐、波菜豆腐、纸包豆腐、家常豆腐、卤豆腐干、霉豆腐、鲫鱼豆腐汤等几十个品种。

如今,尧龙山的辣子鸡和水辽豆腐,已经从小家庭走入了大市场,在周边的重庆、贵阳、遵义等城市开设了连锁店,吸引了大批云贵川渝及南北各地客人,助推了尧龙山旅游业的发展。

农耕尧龙

五月中旬,我们振兴乡村短视频摄制组,去到沿岩村上湾组采访,只见沿途都是重重叠叠的梯田,秧苗翠绿,如诗如画,如梦如幻。在插秧现场,我们体验了打田栽秧等农活。田坎上,一位年近古稀的老人张明才,他拉开歌喉,唱起了高吭的山歌,为插秧现场助兴。他的山歌有栽秧歌、风景歌、尧龙九子歌等,把栽秧现场闹腾得十分欢快。

尧龙山镇,原先是一个纯农业的乡镇,全镇二万八千多人,大多从事农业生产。这里有一种龙凤大泥,其土质黝黑肥沃,所产的大米称为尧龙香米。尧龙香米圆润晶莹,粘糯适中,口感喷香,每斤卖到10元,市场十分看好,今年各村都在扩种,争取占领更大市场。刺梨又称佛朗果,被誉为维C之王,是近年才发展的产业;其产品有刺梨干、刺梨汁、佛朗果酒等。古树茶也称佛茶,主要产于凤凰村,目前有上千株,最老的茶树达到两千多年,较为珍贵。香桃产于大面坡村,蜂糖李产于怀国寺村,巳初具规模。改革开放以来,该镇村民已打破了传统的农耕模式,他们利用当地旅游资源的优势,光是农家旅馆就发展到145家,有4500多张床位,每年接待游客几十万人次。腊味、刺梨、酿酒,石材等农副产品和加工厂达30多家,带动了种植、养殖业、建筑业的发展。

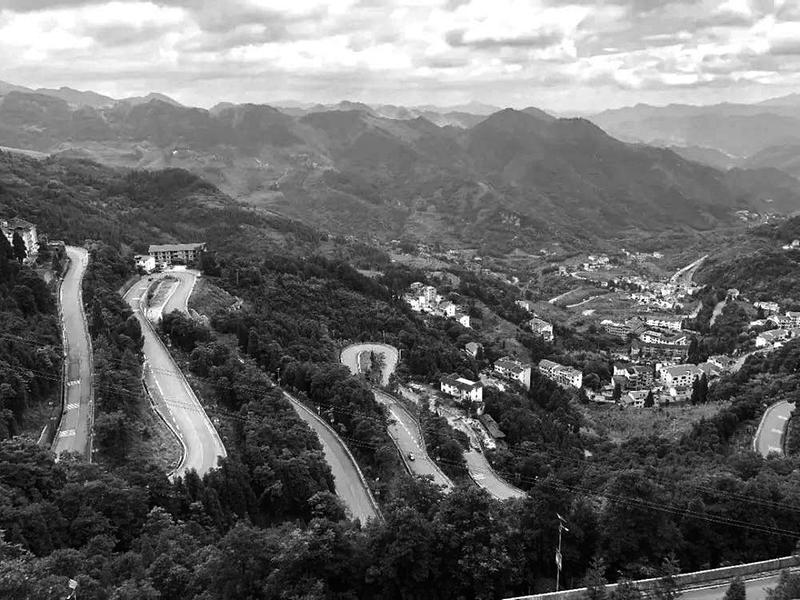

尧龙山属于典型山地,森林覆盖率达到百分之70以上,境内沟壑纵横,风光秀丽;特别是秋天梯田、四季云雾,成为摄影爱好者的打卡之地,这里曾经举办过全国摄影大赛,是省市多家媒体的摄影基地。

当我们离开沿岩村上湾组时,张明才老人的山歌仍响彻耳边:“五月栽秧行对行,犁田打耙是农忙;老者编首歌来唱,秋收时节装满仓”。歌声穿过尧龙大山,飘向了遥远的地方……

发布日期:2023-08-18