发布日期:

兔年看兔

随着兔年的来临,各类与“兔”有关的层出不穷,作为人类最早驯化的动物之一,兔子几千年来一直深受人们的喜爱。在中国传统文化中,“兔”是一个美誉度超高的字眼,古人也十分喜欢与兔相关的元素,在玉器、陶器、绘画、饰品等十分常见,让我们一起看看陕西出土的与兔有关的文物。

唐代滑石兔

在陕西历史博物馆二楼“盛唐气象篇”展厅里,有一只酷似鼠标的兔子文物吸引了观众的目光。文物呈米黄色,兔子呈俯卧状,头前探,后身弓起,一对长耳贴伏于胸前。这件文物就是“滑石兔”。

滑石兔,有观众好奇这件可爱的“滑石兔”究竟是做什么用呢?答案跟古人日常生活的一件坐具“席”息息相关,我们生活中很多词语里都可以见到“席”的蛛丝马迹,例如首席、列席、出席等。古代床榻上要铺一张席子,为了避免起身和落座时席子的移位和席角卷折,所以在座席四角放置“席镇”。据陕西历史博物馆工作人员介绍,“滑石兔”就是“席镇”,与1956年在西安市东郊韩森寨一座唐墓中出土。

石峁玉兔

在陕西考古博物馆中,就有一件龙山时代晚期的文物——石峁玉兔。这件玉兔出土于石峁遗址的皇城台,长度约4厘米。双耳竖起、四肢伸展,像是正在奔跑跳跃,非常灵动,反映了石峁先民对生活的热爱和美好的向往。

在同一展区,还展出了这件玉兔的原型——蒙古兔跖骨近端,长5.5厘米、高1.1厘米,出土于石峁遗址外城东门址。考古人员推测石峁遗址当时应该是一片草原,有小树林或者灌木丛,比较宜居。

宋代玉兔

1986年8月20日,旬阳市(原旬阳县)金洞乡烂滩沟村一队烂滩沟宋代窖藏出土了一件宋代玉兔,长3.5厘米,高1.8厘米,白玉质。整体呈卧姿,兔前肢平伸,吻部抵足,作食草状。圆雕,刀法简洁,形象生动。腹背之间有一穿,为坠饰。

在我国古代,兔子一直被认为是瑞兽。古书《瑞应图》记载:“赤兔大瑞,白兔中瑞。”在民间更有着“嫦娥奔月”“玉兔捣药”的神话故事,兔也是“不死之药——长寿的象征”。古书记载“昔嫦娥以西王母不死之药服,遂奔为月精”,而嫦娥所吃的不死之药则是西王母身边的玉兔所捣,因此将兔子与月亮联系在一起,并视为吉祥象征由来已久。

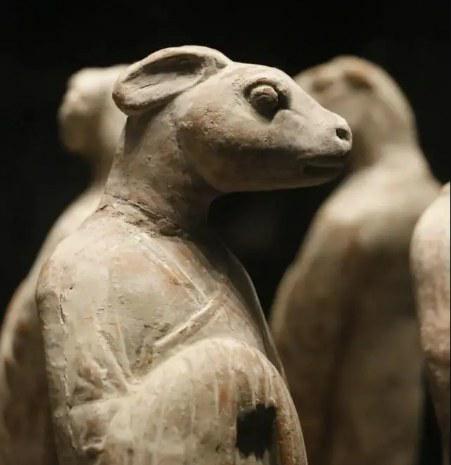

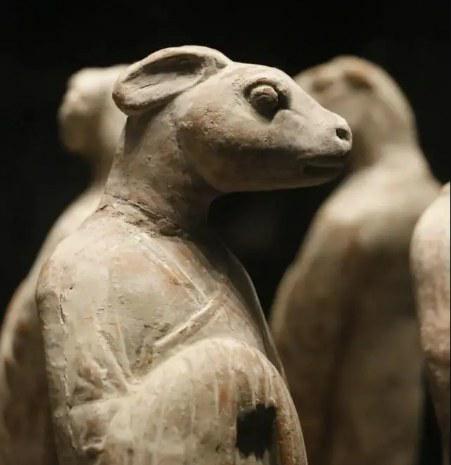

唐代陶兔

在陕西历史博物馆,收藏着一组彩绘十二生肖陶俑均为兽首人身。其中,兔陶俑高约25厘米,头为兔子造型,身体作人形,着敞领宽袖袍服,衣襟垂至足下,双手拱于胸前,栩栩如生是难得的艺术精品。

该组彩绘十二生肖陶俑是在西安市郊区唐兵部常选孙承嗣和夫人高氏合葬墓出土,为镇墓随葬物品。据了解,北魏时已经有了十二生肖俑随葬的风俗,从隋唐开始,高门大户的墓葬中开始出现一种特殊的陶俑,均是兽面人身,穿着文官一样的服饰。它们就是十二生肖陶俑。

十二生肖陶俑的摆放也有一定的规矩,“十二生肖俑在墓葬中有平格的排列顺序,分别置于墓室四角,东、南、西、北各3个,以鼠为始,以猪为终,按子南午北顺时针方向布置,旨在用它们轮流值班,守护墓主。

本报记者 魏建军

版权所有:西北信息报社 技术支持:锦华科技

陕ICP备05010893号 广告经营许可证号:6100004000028

地址:西安市新城·省政府大楼7层15号 电话:029-87292915 电子邮箱:xbxxb@xbxxb.com

陕ICP备05010893号 广告经营许可证号:6100004000028

地址:西安市新城·省政府大楼7层15号 电话:029-87292915 电子邮箱:xbxxb@xbxxb.com