发布日期:

蓝田《吕氏乡约》与乡村振兴的新“乡约”

2022年11月17日上午9:30,身为西安市政协委员的范作家,早早就赶到了市政协的主席会议室。根据《2022年度中共西安市委政治协商计划》和《秦岭北麓历史文化资源保护、研究和利用月度协商工作实施方案》,文化文史和学习委员会在前期实地调研基础上,围绕“秦岭北麓历史文化资源保护、研究和利用”,在这里召开月度协商座谈会。西安市政协党组书记、主席王吉德出席讲话。西安市政府副市长肖琦和市委宣传部、统战部、党史研究室,西安市民族宗教事务委员会、自然资源和规划局、文化和旅游局、乡村振兴局、秦岭生态环境保护管理局、文物局等部门领导及西安市政协相关领导、灞桥区、临潼区、长安区、鄠邑区、蓝田县、周至县政协主席参会;西安市政协副主席卢凯主持,肖副市长通报近年保护利用情况,西安市政协文化文史和学习委员会主任汪涛说明调研情况,按照安排,民盟市主委、九三学社市委会秘书长、鄠邑区政协主席发言后,范作家与李醉、吴超等委员和姚媛、唐穆君等市政协参政议政人才库专家学者等,各有6分钟议题发言。与会市级单位进行回应。同时会议开启了线上协商模式。

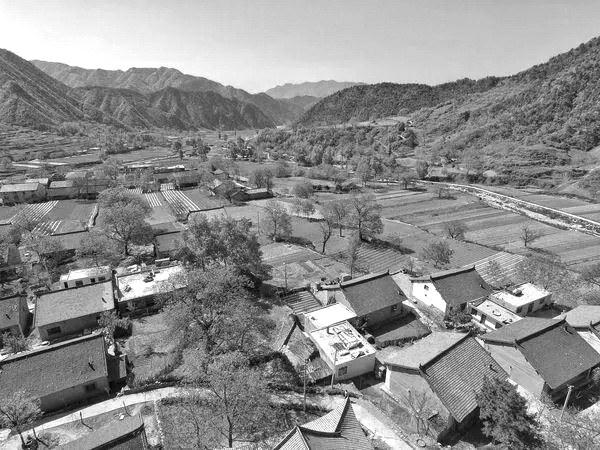

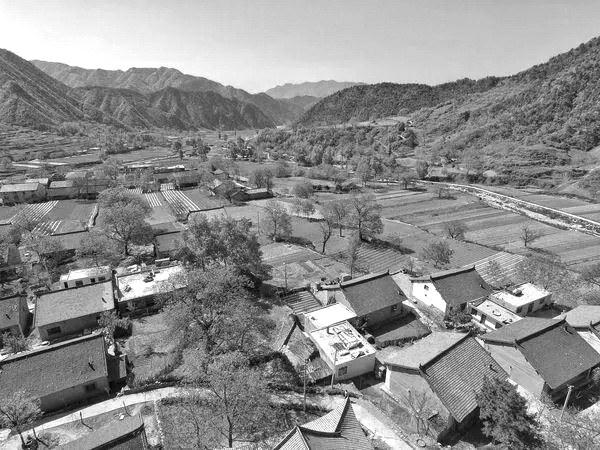

范作家的发言题目是:《吕氏乡约》与最大公约数之“约”和乡村振兴之“乡”——我理解中的传统乡约在新时代中激活新智慧发挥新作用之初探。2022年7-8月,范作家随西安市政协这个课题组,曾赴蓝田桥村吕氏故里调研。在终南山北这片诗礼故土上的新见亲闻,让他感触颇深。

早在近二十年前,范作家就在《三秦都市报》开辟“关学人物志”专栏,撰写了近百篇文章,后结集成书《西安书侠传》。因为是在传媒属于较早系统研究普及介绍关学,所以这一系列文章刊发流布后,在社会上影响深远。前几篇即为《关学鼻祖张横渠》、《“蓝田四吕”美名扬》等。那又是什么让四兄弟美名扬天下扬古今呢?其中除了“一门四进士”光耀门楣之外,世所公认的最大亮点应该就是制定《吕氏乡约》光前裕后了!北宋熙宁九年(1076年),蓝田吕氏兄弟(吕大忠、吕大钧、吕大临、吕大防)基于乡村安定、乡邻和睦的诉求制订与实施了以道德教化为主的《吕氏乡约》,通过整合社会秩序去恶扬善、彰显正义、淳化风俗、提升道德,以此感化乡里,移风易俗。这是我国历史上第一部首倡“自治”与“德治”的成文乡约。

通过多年收集和研读资料,范作家很是认同的首要一点是:传统《吕氏乡约》集中彰显了中国优秀传统文化的主要宗旨与核心价值

公元1057年,宋仁宗嘉佑二年开科取士的榜单,被称为千年龙虎榜,因为日后影响北宋一时期直至中华民族千秋万代的大家都名列其上,吕大钧和张载这两位籍贯关中的进士更是其中熠熠生辉的双子星座。而且更有意义的是,因为仰慕对方学问,吕大钧还当即拜张载为师,同时带上兄吕大忠、弟吕大临皆随张载学习,吕大防虽未随学,但对张载帮助甚大。众所周知,张载是关学的创立领袖和思想支柱,其“横渠四句”向为士尊世范。而蓝田诸吕则更是关学的政治经济执行主体。因为“关学”“学贵致用”的显著特点和优良传统,吕氏发扬的最为光大和透彻。《乡约》就是最好例证。无独有偶,与“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的张载四为学说相契,《吕氏乡约》的内容纲要也是四句话:“德业相劝,过失相规,礼俗相交,患难相恤”,乡约结合农村实情,具体阐发了儒家以德性伦理、正义原则、礼教秩序、和睦乡邻、内省修养为核心的价值观。

详细表现在:首先,《吕氏乡约》贯彻了儒家道德理性的精神,把培养乡民的道德意识放在首位。《吕氏乡约》首先提出村民之间应该“德业相劝”。何谓“德”?《吕氏乡约》主张村民首先要做到“见善必行,闻过必改”,认为德的核心是向善、求善,要求每个人都要充分扩充天赋于己的善的本性,做一个好人,做一个有利于社会的人,并强调发现非善的行为就一定要改正。这显然是把孔孟的仁爱观通过制度化的形式加以贯彻的具体体现,彰显了儒家的德性伦理。履行《吕氏乡约》赏罚职责的主事者称“约正”,必须是“正直不阿者为之”,即要求那些具备较高德行的人来充任。履约者的行为准则和道德要求,包括修身、齐家、为人、处事、交游、教育以及扬善止恶的道德目标等,可见,《吕氏乡约》通过“德业相劝”以及相关约定条文,凸显了儒家道德在乡约中的主导性。

其次,“过失相规”具体地讲到村民不仅要能约束自己,少犯错误,还要履行帮助他人改正错误的道德义务。《吕氏乡约》具体地列出了村民可能会犯的错误,包括“犯义之过”、“犯约之过”和“不修之过”三个方面,也规定了履约者应该承担的道德义务。

再次,《吕氏乡约》贯穿了关学重儒家礼教的传统,主张“以礼化俗”,把乡村的秩序建构放在重要的地位。吕氏兄弟在《吕氏乡约》中尽力把礼贯穿到乡村生活的方方面面,如婚嫁、丧葬、交往、接济等,“凡行婚姻丧葬祭祀之礼,《礼经》具载,亦当讲求。如未能遽行,且从家传旧仪。”在吕氏兄弟看来,乡村中婚姻丧葬祭祀等事,皆应遵循《礼》的规定,使礼成为乡民日常行为的规范和准则。黄宗羲在《宋元学案》中对此高度称赞:“(吕大钧)先生条为乡约,关中风俗为之一变。”

最后,“患难相恤”,贯彻了儒家,特别是关学惠民、济困、相互帮助以及“民胞物与”、天下一家的精神。《吕氏乡约》针对乡村经常或可能发生的“患难之事”,即“水火”“盗贼”“疾病”“死丧”“孤弱”“诬枉”“贫乏”七种情形,分别提出相应的规约举措,充分体现了儒家仁爱、互助的精神。

国有国法,家有家规,《吕氏乡约》的制订和实施,刚好贯穿其中填补空白,成功将上中下游体系打通,是儒家思想在乡村特有的治理智慧和实践成果的集中体现。因之,《吕氏乡约》颁行后,不仅在当地受到推广践行,更是以关中为源,径流天下。南宋大儒朱熹编写《增损吕氏乡约》,以之为教材,教化四方。明代哲学家王阳明,据《吕氏乡约》在江西推行《南赣乡约》,此后传行南北。即便到了近代,教育家梁漱溟在山东推广“乡村教育”时,仍以《吕氏乡约》为范本。

陈忠实先生在《白鹿原》中写到:“祠堂里每到晚上,就传出庄稼汉们粗浑的背读《吕氏乡约》的声音。”甚至这部文学经典中相关人物的称谓就是“乡约”。陈忠实曾说:“我创作的《白鹿原》,里面有一个完整的道德体系。”他不惜篇幅,把乡约前几条照抄到《白鹿原》里。据说这一切源自一次不期的邂逅。1986年,陈忠实到陕西蓝田查阅当地县志时发现了《吕氏乡约》。仔细研读资料后,他发现,《吕氏乡约》之所以能在白鹿原上经久流传,正是因为乡约将传统文化和道德准则凝练为条理化、通俗化的“金科玉律”,成了祖祖辈辈教化子孙的人生教材,成了人们心理结构的柱梁框架。

时光流转,如驹驰过。“蓝田四吕”和他们的《吕氏乡约》,携着那个流光溢彩年代的厚重蕴藏,绵延浸润了三秦大地,甚至影响到东南亚汉文化圈。乡约于十五世纪开始传入越南、朝鲜等地,为有识之士所推崇。

又是一个千年。如今的《吕氏乡约》,在新的文化盛景中,依旧薪火相传。蓝田这座千年古县,正将乡约中的精髓要义,融入社会管理、培育乡风文明,形成良好风尚。范作家在考察中发现,吕氏故里的桥村小学,将乡约十六字作为校训,每日诵读。蓝田县和中省市相关方面合作开展的主题为“立约传约行约”之乡约传承工程同样卓见成效。

范作家认为:世易时移,然文华思辨不衰。中国乡村天翻地覆的变化亦让《吕氏乡约》常谈常新。2021年,“蓝田吕氏乡约乡仪”被列为国家非物质文化遗产。曾经千年一结的硕果,于今更需绽放新光华,予人滋润和激励。通过调研思考,作为西安市乡村振兴顾问,范作家对乡约在新时代“国之大者”中展现新价值新气象等,有了至少两方面独特发现:

第一是可将《吕氏乡约》之“约”和当前统一战线寻求最大公约数之“约”结合起来。人心是最大的政治,团结是永恒的主题。总书记提出的“最大公约数”高度概括了新时期统一战线的实质。《乡约》与此理念正契,饱含着可待挖掘弘扬的充沛统战文化资源,洽可为寻求最大公约数、画好最大同心圆提供传统理论支持,进一步发挥“凝聚人心,汇聚力量、协调关系,化解矛盾”等功能。

第二是可将《吕氏乡约》之“乡”和当前“乡村振兴之“乡”结合起来。

乡村振兴包括组织振兴、产业振兴、文化振兴、人才振兴、生态振兴等方面,《吕氏乡约》丰富内涵都能与之匹配。具体来说,《吕氏乡约》具有启迪村民道德自觉和自律的智慧。《吕氏乡约》将社会教化通过民间自愿约定的方式加以实施。《吕氏乡约》是实现乡村自治的重要形式,体现了传统农业文明背景下乡村治理的智慧。范作家在现场调研时就发现,兴建“乡约村史馆”等以此文化资源赋能助力乡村振兴大业,正在热火朝天进行。二十大发出了全面推进乡村振兴的号召,所以范作家认为更应该重拾千年乡约价值,因为其所承载的道德自律、社会教化、乡村自治、社会调节和社会控制等精神价值都具有超越性文化意义。吕氏乡约是蓝田为中华民族乃至全人类做出的宝贵贡献,继承和弘扬之,是新时代赋予的历史责任。大家耳熟能详的“枫桥经验”,其文化渊源很大一部分也来自吕氏乡约。范作家考察中特别注意到,四吕故里桥村正是“吕氏乡约+枫桥经验”结合试验点,这真是个好创举。作为乡约首创地,结合新形势赋予新意义,蓝田以其为蓝本创立某种蓝田经验具有先天优势,所以理当重视研究并将其引入乡村振兴战略之中,对其进行现代化转化,深度挖掘乡约所形成的文化共识与制度共识,这既是经典学理融入当代乡村治理的有效尝试,更是在高度文化自信和深度思想转化的善意引导下,使这一传统文化优势资源显性作用于文化传承、国家治理等方面,在新时代焕发新智慧发挥新作用展现新作为的必由探索之路。正如总书记所说的,“要加强对中华优秀传统文化的挖掘和阐发,使中华民族最基本的文化基因与当代文化相适应,与现代社会相协调,把跨越时空、超越国界、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来”,范作家因此呼吁大家团结奋进,从多侧面、全视域共促古老的《吕氏乡约》在新时代焕发出生命活力,以期能进一步助力于以中国式现代化推进中华民族的伟大复兴事业。范作家同样更是坚信,这种新作为必将生生不息,这种新气象更将新新不已!

版权所有:西北信息报社 技术支持:锦华科技

陕ICP备05010893号 广告经营许可证号:6100004000028

地址:西安市新城·省政府大楼7层15号 电话:029-87292915 电子邮箱:xbxxb@xbxxb.com

陕ICP备05010893号 广告经营许可证号:6100004000028

地址:西安市新城·省政府大楼7层15号 电话:029-87292915 电子邮箱:xbxxb@xbxxb.com