发布日期:

碑林书法大树下 延伸根脉的匠人

西安碑林是中国书法艺术珍品的宝库,围绕碑林有一片古老的文化街区。如果说碑林是大树,那么大树下就总有些延伸根脉,始终坚守的匠人。

西安碑林是中国书法艺术珍品的宝库,围绕碑林有一片古老的文化街区。如果说碑林是大树,那么大树下就总有些延伸根脉,始终坚守的匠人。 这条青石铺砌的街道,从古至今留下无数文人墨客足迹、凝聚着古都西安千年的文脉气息。

书院门兰宝斋掌柜邹铁根,家中世代制作毛笔。用胎毛制笔是许多父母送给孩子人生的第一件礼物,邹铁根最精于此道。水盆、结头、蒲墩、装套这些胎毛制笔技艺在他的手下熠熠生辉。

西安书院门兰宝斋毛笔世家邹铁根:“要用心做,就很苦,一支毛笔要八十多道工序。西安是个古城,写书法的人多得很,不管是老人还是小孩,都喜欢写书法。”

现在市场上许多家母婴用品商家的胎毛制笔动辄上千元,而邹铁根的胎毛笔,一直以来价格都在一百块左右。制笔在他心中不是发财的手段,而是祖传的技艺。杨晓阳、雷珍民等许多书画大家也都来找他制笔。

西安书院门兰宝斋毛笔世家邹铁根:“整个西北五省都知道书院门。有些人都是十几年二十几年的老朋友,他跑到哪儿都不买,非要跑到我这儿买笔。”

邹铁根的孙子邹志云:“这是啥字,像个鼻子,有一个鼻子有一个嘴巴。”

孙子尚小,但邹铁根已经迫不及待地教他用毛笔写下正楷的名字,一撇、一捺,都寄托着他的希望。

兰宝斋的门口,篆刻艺人高志远目前只租得起一个小铺位,印刀旋转,他在这里练就了闹中取静的心境。

西安书院门西石阁篆刻艺人高志远:“做印章就跟盖房一样,留天留地,还留自己一个空间。”

常人眼里方寸之间的篆刻,在高志远心中却是可以广阔驰骋的一片天地。白钢刀、红印泥,笔画复杂、形式奇古的小篆印章很快完成。从早到晚,高志远一坐往往就是十多个钟头。西安书院门西石阁篆刻艺人高志远:“我的思想就是要做就做最好。必须要学习,汲取名家的东西,然后融入自己的思想,逐渐上一个层次。”

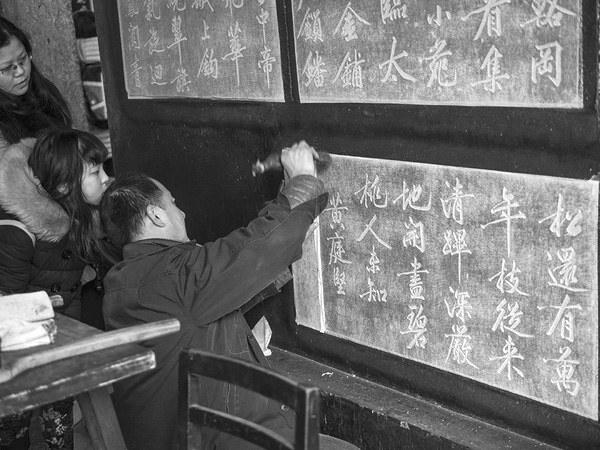

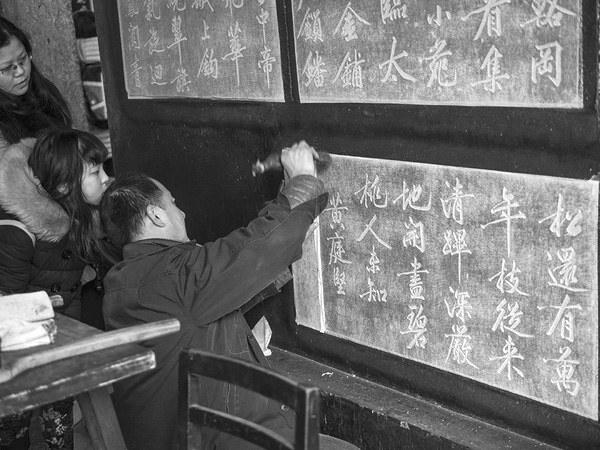

碑林博物馆的拓印师李海涛,每天要进行五次拓本,二十多年,他至少已经拓了三万多次碑拓。今天,李海涛拓印的是清代俞越的行书《枫桥夜泊》。上纸、敲打、上墨、取纸,每一道工序,在他手里行云流水。

西安碑林博物馆拓印师李海涛:“(上墨)就好比女孩子擦粉一样,一层一层来,不能一次就把它抹黑了。一次要是摸黑了,就容易把纸弄烂。”

碑林博物馆对馆藏文物拓片有着极为严格的规定,李海涛每次都会小心翼翼地进行拓印。在拓印的同时,他也将碑刻的内容烂熟于心。

西安碑林博物馆拓印师李海涛:“这是宋朝米芾的作品。因为作者是宋朝的,但是这个石质是清朝人翻刻的,所以现在还允许拓。要是宋朝原碑的话国家有规定及不允许做。”拓片是记录中华文化的重要载体之一。许多原作的丢失,正是依靠拓片的完美复制使许多文化经典得以传世留存。

西安碑林博物馆拓印师李海涛:“这是一张完整的拓片已经做好了,它的正品要的是黑的亮如金,背面白如雪,这是一个上好的拓片。”

随着碑林文化街区即将迎来的全新改造,邹铁根的孩子可以继续将世代制笔的传统技艺发扬光大;高志远可以有一间属于自己的篆刻店铺;李海涛也可以在专业工作室内进行碑刻拓片。无论是毛笔写下的正楷,用篆刻印章盖出的小篆,还是碑刻拓印出的行书,三位匠人用技艺传递着汉字中的思想神韵,守护着中华文化的根和魂。田木

版权所有:西北信息报社 技术支持:锦华科技

陕ICP备05010893号 广告经营许可证号:6100004000028

地址:西安市新城·省政府大楼7层15号 电话:029-87292915 电子邮箱:xbxxb@xbxxb.com

陕ICP备05010893号 广告经营许可证号:6100004000028

地址:西安市新城·省政府大楼7层15号 电话:029-87292915 电子邮箱:xbxxb@xbxxb.com