发布日期:

天险腊子口是怎样攻克的

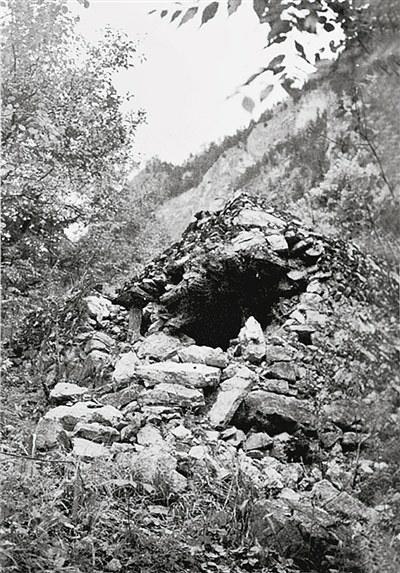

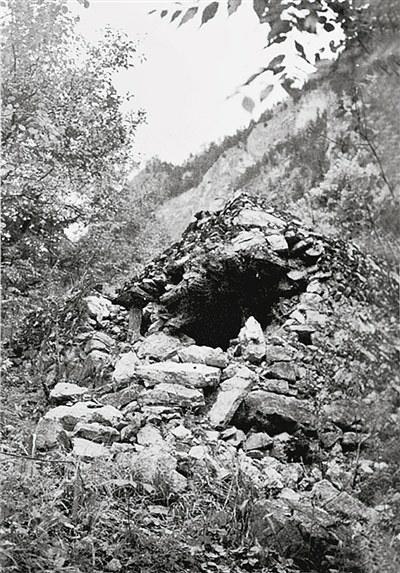

这是被红军打烂的腊子口敌军碉堡(资料照片)。

这是被红军打烂的腊子口敌军碉堡(资料照片)。1935年9月16日,毛泽东率领由红一方面军第1、军和军委纵队改编的陕甘支队,执行中央的北上方针,向陕甘地区进发,到达腊子口附近。

“人过腊子口,像过老虎口。”腊子口是藏语的转音,意为“险绝的山道峡谷”。位于甘肃省甘南州迭部县东北的岷山山口,是川西北通向甘南的咽喉要冲,素有天险之称。其间两山对峙如刀劈斧剁一般,沟底只有30余米宽,被水深流急的腊子河占去一大半。

为阻止红军北上,国民党军沿腊子口、康多一线布设了数道防线,尤以腊子口为重点。其中,国民党新编第14师师长鲁大昌在腊子口隘口处,部署了两个营的兵力,沿腊子山梯次配备了一个旅的兵力,在岷州城内还驻扎着四个团,随时准备增援腊子口。

“开路先锋”再挑重任

无论如何,付出惨重代价刚刚走出草地、翻过雪山的中央红军,不能再走回头路。突破天险腊子口、打通北上通道就成为红军唯一的选择。

有长征“开路先锋”美誉之称的红4团,再次挑起重任,担任突破腊子口的任务。

16日黄昏,战斗打响。4连指战员在轻重机枪掩护下,发起猛烈进攻。狡猾的守敌凭借险要地形和坚固工事,等红军接近桥边时,才开始疯狂扫射。敌人的子弹像狂风般刮来,手榴弹像冰雹似的落下。不到一会儿,腊子口上火光闪耀,硝烟弥漫,狭窄的路上满是厚厚的弹片和没有拉弦的手榴弹。

上下夹击突破天险

红军连续组织的几次冲锋均告失利。次日凌晨2时许,红4团指挥员决定改变策略,以政委杨成武指挥2营继续实施正面进攻;同时,由团长王开湘带领1营的两个连从腊子口右侧攀登崖壁,迂回到敌人的背后进行突袭。

但是,两侧陡峭的崖壁,从山脚到山顶有几十米高,连猴子也难爬上去。正在大家发愁时,一个绰号叫“云贵川”、从贵州入伍的苗族小战士毛遂自荐,说他有办法带领突击队登上腊子口。

“云贵川”赤着脚,腰上缠着一条用战士们绑腿接成的长绳,带着一个系着铁钩的长竿子,他用竿头的铁钩搭住石缝里长出的歪脖子树根或者岩缝,像猴子一样一节一节地攀上了险峻高耸的绝壁。

在大家的盼望中,他终于登上山顶。靠着放下的绳索,突击队员拽着绳索,一个一个攀到崖顶,迂回到敌人的后面。

半夜时分,杨成武组织敢死队再次向腊子口敌人阵地发起猛攻。正当进攻受阻时,突然腊子口上空升起一颗白色信号弹,迂回到山顶的红军官兵如神兵天降,居高临下,向敌人没有顶盖的碉堡和阵地投掷手榴弹,敌人死伤大片。官兵们上下夹击,打得敌人丢盔弃甲,仓皇而逃。

腊子口一战,标志着红一方面军赢得了长征路上的险关之战,打破了国民党妄图用恶劣的自然条件“饿死”“困死”红军的阴谋。腊子口一打开,全盘棋都走活了,红军踏上继续北上的征途。据新华社

版权所有:西北信息报社 技术支持:锦华科技

陕ICP备05010893号 广告经营许可证号:6100004000028

地址:西安市新城·省政府大楼7层15号 电话:029-87292915 电子邮箱:xbxxb@xbxxb.com

陕ICP备05010893号 广告经营许可证号:6100004000028

地址:西安市新城·省政府大楼7层15号 电话:029-87292915 电子邮箱:xbxxb@xbxxb.com